ケンブリッジ大学で読む、日本の古典文学

2025.11.14

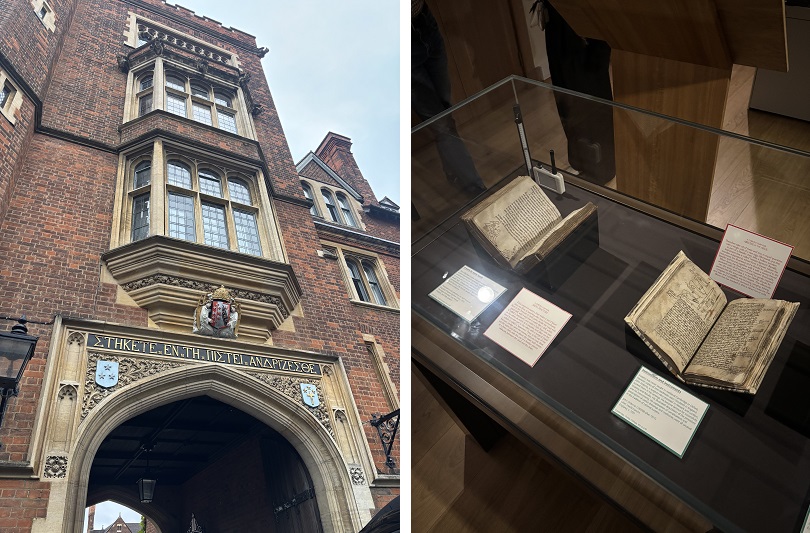

2025年9月18日(木)~20日(土)、ケンブリッジ大学アジア・中東学部で『日本近世文学会 国際研究集会 2025』が開かれました。本学会は、日本女子大学文学部日本文学科の福田安典(ふくだやすのり)教授と、ケンブリッジ大学のラウラ・モレッティ教授が代表を務め、日本近世文学会・ケンブリッジ大学・日本女子大学の共催、国文学研究資料館の後援によって実現しました。

今回、福田教授とともにケンブリッジ大学を訪れ、学生スタッフとして学会の運営に携わったのが、文学研究科日本文学専攻1年の立木葵(ついきあおい)さんです。『日本女子大学特別重点化資金』の助成を受けて参加した立木さんに、現地での経験を伺いました。

——『日本近世文学会 国際研究集会 2025』はどのようなプログラムでしたか?

テーマは「草双紙—デジタルデータをどう活かすか—」。初日は図書館ワークショップや基調講演、2日目は研究発表や落語・講談会、最終日は研究発表と意見交換会と、3日間にわたって充実したプログラムが行われました。

なかでも印象に残ったのは、デジタルツールを活用して「絵に絵で注釈する必要性」を示した発表でした。江戸時代の作品では先行文芸の引用が文章だけでなく挿絵にも及んでおり、絵同士をデジタル上で重ね合わせて注釈することで、新たな解釈が生まれることを知りました。現在は古典研究でもデジタル化が進み、世界各地の古典籍をWEB上で閲覧できたり、くずし字を読むAIアプリが登場したりしています。こうした技術が古典研究の可能性を広げていると実感しました。

——この学会で、立木さんが担当した役割について教えてください

私が担当したのは2つの役割です。1つ目は日本近世文学会が発行する学術雑誌『近世文藝』にて、今回の学会内容を紹介する「傍聴記」の一部執筆すること。当日、メモを取った内容をもとに現在も原稿執筆中ですが、歴史ある『近世文藝』に私の名前が載ることに身の引き締まる思いがしています。今回の学会は、宿泊施設数の制限のために参加できなかった先生方も多くいらっしゃるので、そうした方々が読まれることを想定して、分かりやすい文章を書きたいと思います。

2つ目は当日の運営サポートです。福田教授のゼミの卒業生やケンブリッジ大学の大学院生と協力し、受付や誘導、コーヒーブレイク用の茶菓子準備などを行いました。現地では英語を使う場面も多く、戸惑うこともありましたが、周囲の方々の助けを得ながら無事にやり遂げることができました。

——学会参加を通して感じたことを教えてください

日本近世文学について、海外の研究者が熱く議論する姿を目の当たりにし、日本文化が世界から高く評価されていることを実感しました。世界に誇る日本の古典文学には、日本人の視点だからこそできる研究があると思います。日本がその研究の最前線に立っている今、私も古典文学と真摯に向き合い、研究を深めていきたいという思いを新たにしました。

また、学会の代表を務められた福田教授とモレッティ教授が、「良い大会にしたい」という共通の思いを持って尽力されていた姿も印象的でした。福田教授は普段、学生一人ひとりに丁寧に寄り添ってくださる親しみやすい先生ですが、本学会では海外の研究者から「生きているうちにお会いできるとは思わなかった」と感激されており、その姿に先生の新たな一面を感じました。世界的に評価される先生のもとで学べる恵まれた環境に感謝しながら、これからも研究に励んでいきたいです。

——立木さんは普段、大学院で何を研究していますか?

私は文学研究科日本文学専攻の修士1年生として、福田教授の研究室で日本の近世文学を学んでいます。今回の学会も、福田教授にお声がけいただき「せっかくの機会だからぜひ参加したい」と参加したものでした。

私の研究テーマは江戸後期の合巻(絵入り短編小説)作者である笠亭仙果(りゅうていせんか)です。私は大学院に進学する前も、本学で福田教授の下で卒業論文を執筆しており、その際は笠亭仙果による『七不思議葛飾譚(ななふしぎかつしかものがたり)』という合巻を取り上げました。研究はくずし字で書かれた原本を読み解き、活字にする翻刻(ほんこく)という作業からスタート。くずし字についての授業が充実していて、学部1年次からくずし字を読めるようになるのは、本学文学部日本文学科の強みだと思います。

——大学院進学を決めたきっかけは?

私は学部3年次までは大学院進学は考えずに就職を希望していました。もともと古典が好きだという思いもありましたが、近世文学については高校ではあまり扱われないので特段の興味もありませんでした。

転機は福田教授の講義です。近世文学の面白さを知り、「好きを仕事にしてみたい」と研究者を志すようになり大学院進学を決めました。現在は中学校・高等学校の教員免許を取得するための教職課程も履修しており、3年間大学院に所属する予定です。

——高校生にメッセージをお願いします

「古典ってやってなんの意味があるの?」という疑問も持っている方もいるかもしれません。ですが多くの大企業が古典籍を所蔵しており、美術館を経営していることはご存知でしょうか。本学日本文学科の卒業生には、営業職に就いた際に古典芸能の「能」について知識があったことで取引先から評価を得て、大きな契約が決まったという話も聞きました。古典文学を教養として学ぶことは決して無駄なものではないと思います。

また、古典文学は「かたい」「難しい」ものだという印象を持っている方もいるかと思いますが、当時は現在とは違ってコンプライアンスもなかったので、内容は無茶苦茶です(笑)。ただその中でも現在に通ずることもたくさんあります。当時、人気を博した合巻は歌舞伎化されました。現代でいえば、人気漫画がアニメ化されるようなものです。私が研究する笠亭仙果の合巻にもバトルシーンが多く、まるで少年漫画のように楽しめます。時代が変わっても「面白がるポイントは同じ」です。ぜひ身構えずに古典に向き合ってみてほしいです。

※2026年4月より「日本文学科」は「日本語日本文学科」へ変わります。

日本文学科では、日本文学の探求に加えて日本語学・日本語教育分野において「言葉」を技術として磨き、情報を的確に分析し、多様な意見を理解できる「心」を持つ人材の育成に努め、デジタル時代に求められる情報処理能力を持つ人材や、国際化に対応できる人材を輩出してきました。その実態が学科名から分かりやすいように「日本語日本文学科」へ名称変更を行い、その学びをさらに深化させていきます。