子育てサイエンス・カフェ開催レポート

子育てサイエンス・カフェ開催レポート

第24回子育てサイエンス・カフェ開催レポート

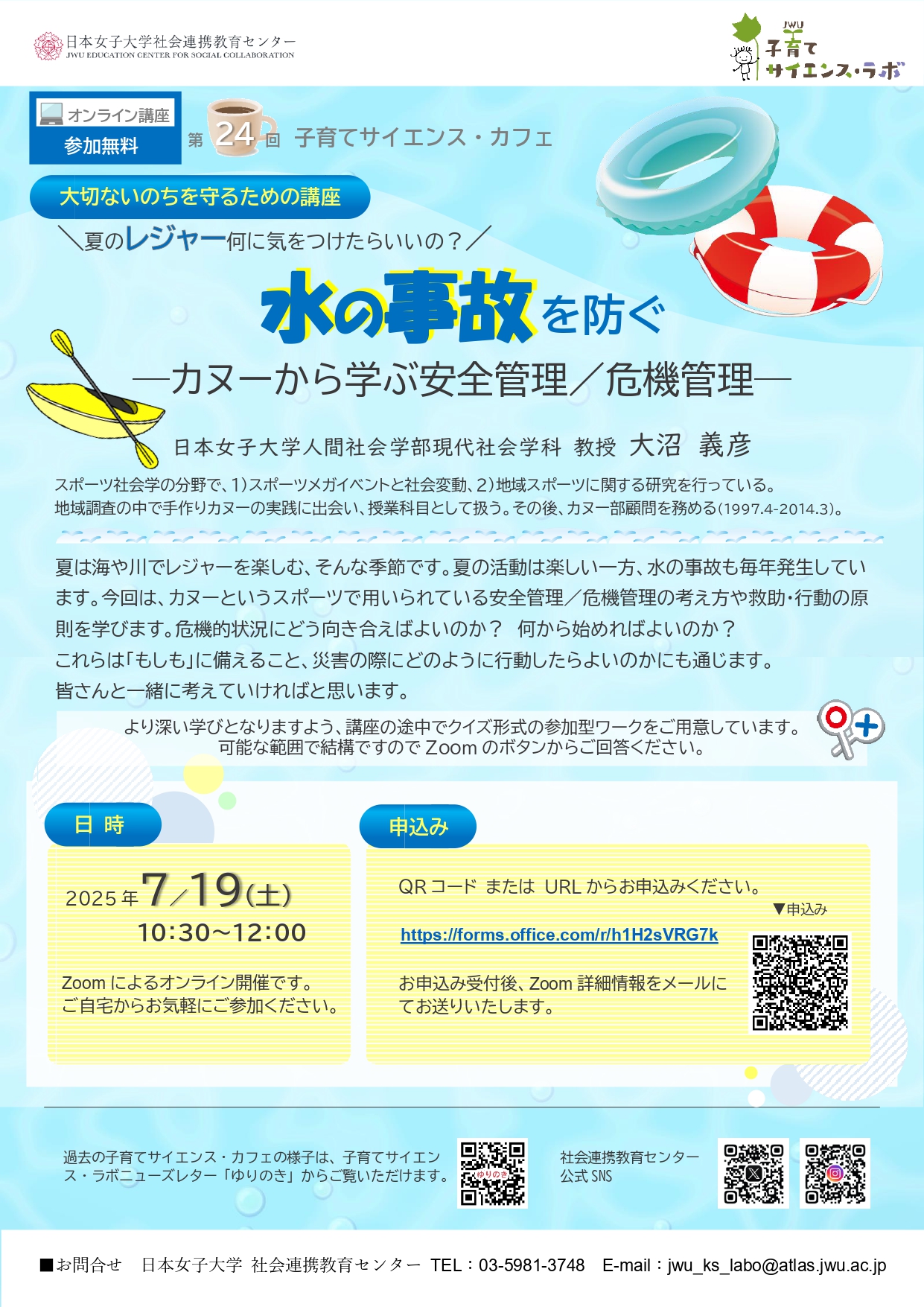

水の事故を防ぐ-カヌーから学ぶ安全管理/危機管理-

開催:オンライン

講師:大沼 義彦(人間社会学部 現代社会学科 教授)

●はじめに

夏は、海や山、河川でキャンプやアウトドアスポーツが楽しみな季節です。他方、水難事故が多く発生する時季でもあります。今回の講義では、カヌーで行われるレスキュー(救助)活動を事例に、環境に対する危険認識の違いに関するワークショップを交えながら、レスキューの原則、方法の選択、優先順位について確認し、安全管理と危機管理の関係について考えました。

●レスキューからみたリスク(危険)とフィールドとの関係

まず、救助をする側からみた場合のリスクとフィールドとの関係を検討しました。スポーツ全般にもいえることですが、フィールドが広がるぶんだけ、リスクは増大します。救助する場合、フィールドが広くなればなるほど、リスクも大きくなり、それを回避するための技術・技能も求められます。そのため、あらかじめ危険な状況に陥らないよう、自らの技術・技能を確認したうえで、フィールドの大きさを決定するということが必要になってきます。

リスクに対する備えも重要です。「準備9割」といいますが、フィールドに行く前には下見、付近の病院、警察、消防の確認、もしもの時の連絡先などもあらかじめ決めておくことが必要です。

リスクに対する認知には、個人の経験や知識によって差があります。初めて行く海や川では特に注意が必要です。地形や気象条件によっては予期せぬ事態が生じるためです。できるだけその土地や地元の情報を集めておくことが大切になります。

●レスキューの3原則

では、河川で溺れている人を発見した場合、どうすればよいでしょうか。方法の選択が重要になります。方法は、早くて(speed)、簡単で(simple)、安全な(safety)ものを選択することになります。まずは、溺れている人に声をかける、仲間を呼ぶ、救急車を呼ぶなどです。救急隊が到着するまでが実際にレスキューに当たる時間となります。救急車が到着するまでの時間は、全国平均で約10分弱(但し状況や地理的環境により大きく異なります)です。この最初の行動を冷静かつ素早く起こせることが重要です。しかし、これがまた難しいのが現状です。急なことで何をどうしてよいか、混乱してしまうからです。最初の声かけ一つですが、それがとても大切になります。

●おわりに

レスキューは、アクシデントが起きてから行うこと、すなわち危機管理にあたります。アクシデントを境に危機管理と安全管理は分かれます。そう考えると、危機を事前に回避することやそれに備えること、つまり安全管理が日常的にはとても重要であることがわかります。これは、カヌーなどの活動に限らず、災害等、日常生活にも通ずることであるといえます。

(人間社会学部 現代社会学科 大沼 義彦)

人間社会学部 現代社会学科

現代社会学科では激動する現代社会を人間の視点から総合的かつ系統的に理解し、社会がはらむ諸問題を的確に把握します。

現場を調査する能力、情報を処理する力、社会現象を分析する力、そして問題を解決する能力を養います。

身のまわりから国際社会に至る、多角的な視点から社会を見つめていきます。