子育てサイエンス・カフェ開催レポート

子育てサイエンス・カフェ開催レポート

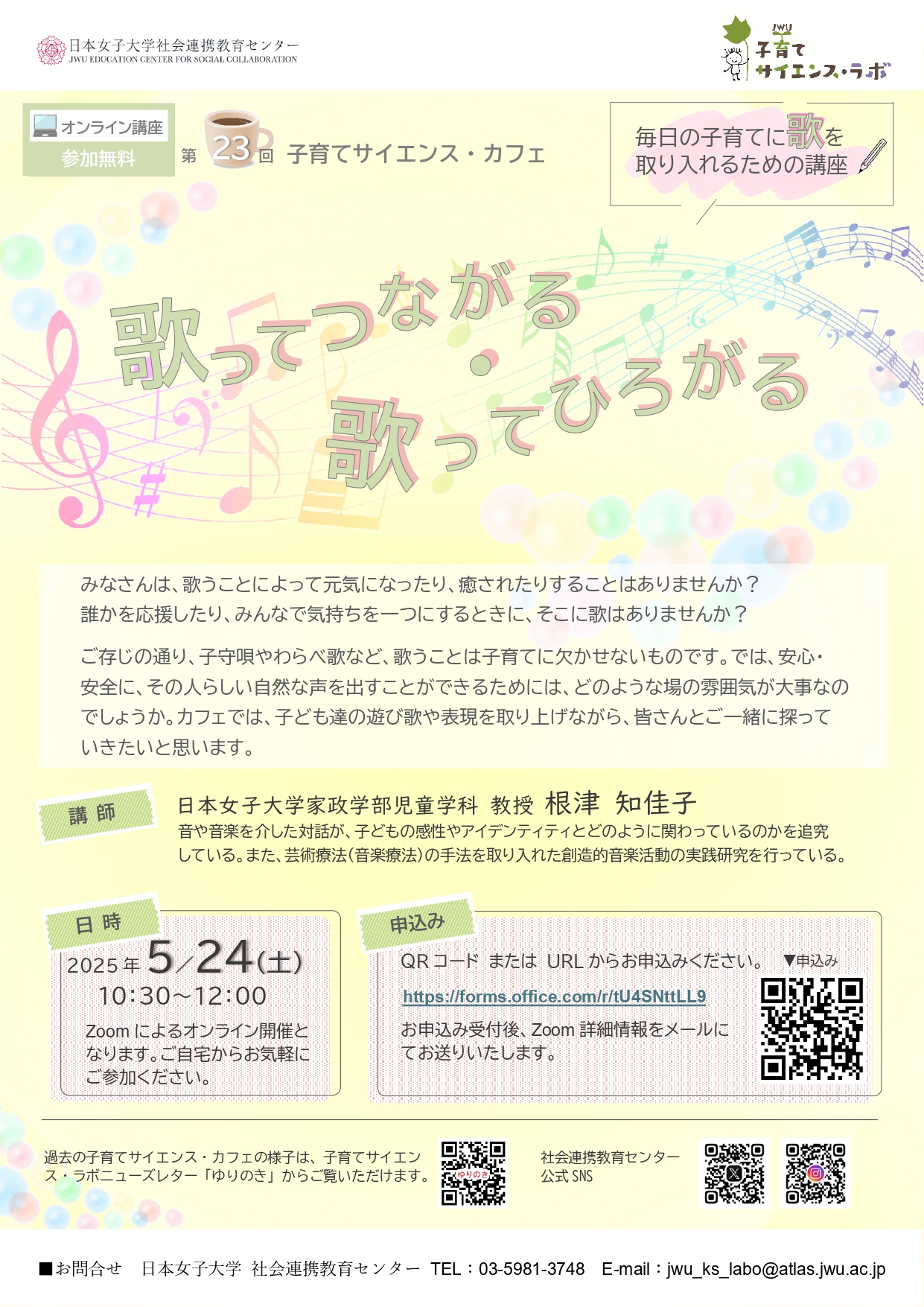

第23回子育てサイエンス・カフェ開催レポート

歌ってつながる・歌ってひろがる

開催:オンライン

講師:根津 知佳子(家政学部 児童学科 教授)

先日、NHK国際放送でパキスタンの21歳の女性が古典民謡を通して防災の大切さを伝える映像が流れました。大洪水で家を失った彼女は、自分に何ができるかと考え、古典民謡を通して災害の恐ろしさや被害の悲しみや苦しみ、防災の重要性を人びとに伝え歩くことにしたそうです。避難所や野外に響き渡る彼女の歌声に、老若男女が耳を傾け聴き入る情景こそ、音楽の原点であるように感じました。「歌うこと」によって、たくさんの人々にメッセージを「ひろげ」「つたえる」ことができることを証明する象徴的な映像でした。

時代や地域を超えて「つたわり」「ひろがり」ながら変容していく歌もあります。誰もが知っている「お寺の和尚さんが スイカの種をまきました」は、「芽が出て膨らんで 花がさいて 枯れちゃって」「忍法使って 空飛んで 東京タワーにぶつかって 雷ゴロゴロ じゃんけんぽん」など多様なバージョンがあります。スカイツリーが登場するバージョンもあります。江戸時代には「かァごめかごめ かごのなかへとりは いついつねやる よあけのばんに つるつるつッぺつた」と記録されている『かごめかごめ』も、今では「か~もめかもめ(鴎)」という歌い出す子どももいますし、「いついつジェーアール(JR)」「つるとカラスがすべった」と歌う子どももいます。楽しく遊びながら歌うわらべ歌だからこそ、子ども自由なイメージや生活世界が映し出されるのかもしれません。

ところで、園部三郎(1979)は、言葉と音楽が未分のまま包括されている状態を「原音楽」と呼びました。「生まれながらの音楽性(絆の音楽性)」を持つ赤ちゃんに対して、普段よりもやや高めのピッチでゆっくり抑揚をつけて対話する「マザリーズ(対乳児発話)」の効果を否定する人はいないと思います。今回のカフェでは、試みに内外の研究結果を基に赤ちゃんの泣き声と「マザリーズ」のピッチ幅をピアノの鍵盤で提示してみました。そこからわかったことは、養育者が赤ちゃんの泣き声を包み込むようにピッチの幅をもたせることで赤ちゃんに自分の声が届きやすいような工夫をしていることです。「マザリーズ」が持つこのような「how to的ではない自然な営み」は、子守り歌の構造にも内在しています。小泉(2003)は、子守歌の機能の一つとして「恨み節」を挙げていますが、対して岩田(2003)は「子守りのつらさを吐露して自らを慰めるのではなく、それらを<うた>に変換することによって癒されるのであり、そのことがそれを聞く子どもをも癒すことになる」と解釈しています。「マザリーズ」も子守歌も、音楽療法的に言い換えるならば「1/fゆらぎのある場」で養育者も赤ちゃんも心地よく過ごす仕組みがあることになります。養育者にとって「歌ってつながる」のは、赤ちゃんとの関係性だけではなく、日常的な「子育てへのモチベーション」ということになるのかもしれません。そして、「歌ってつながる」ことによって、さらに関係性が「ひろがり」「ふかまる」のではないでしょうか。

(家政学部 児童学科 根津 知佳子)

家政学部 児童学科

児童学科では、「子どもを観察し、子どもから学ぶ」という教育方針のもとカリキュラムを構成。

子どもや子どもを取り巻くモノやコトに直接触れることで、子どもへの学びを深めます。

少人数で行う授業では、学生同士のディスカッションも充実し、豊かな学修体験を通して、それまでの自分にはなかった視点や思考が芽生え、新しい私を発見できます。