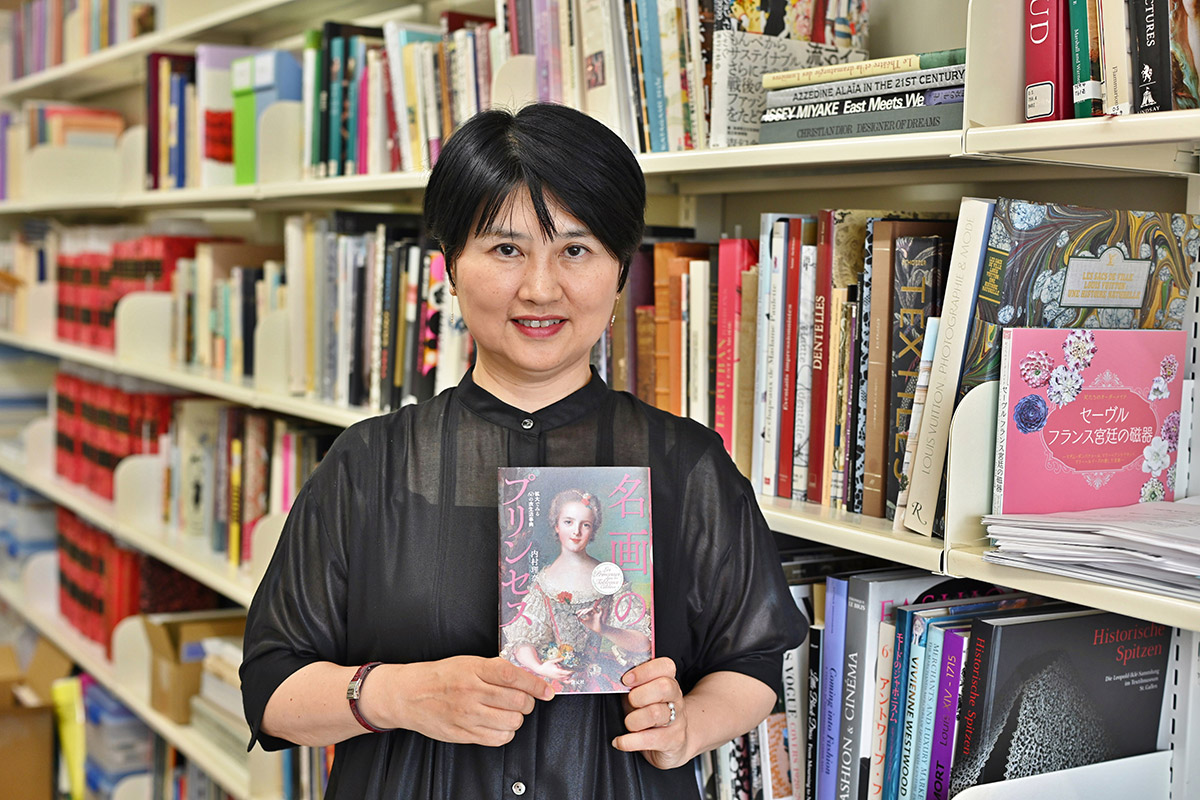

被服学科内村理奈教授が『名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典』を上梓

2025.10.24

2025年8月30日(土)、家政学部被服学科の内村理奈(うちむらりな)教授が『名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典』(創元社)を上梓しました。

本作では、ベールに包まれたプリンセスたちの日常生活や人生に焦点を当て、60点の西洋絵画に描かれた服飾を手がかりに、その背景や文化を読み解いています。

今回、書籍誕生の経緯や制作の裏側、そして内村教授の専門である西洋服飾文化史について伺いました。

礼儀作法書(エチケット・ブック)や回想録などを

手掛かりに60のトピックスを設定

本作は、プリンセスたちの日常生活から冠婚葬祭といった人生の節目までを取り上げ、さらに終盤では童話や実在する有名なプリンセス12人を紹介。全60のトピックスで構成しています。

トピックスを設定する際には、17世紀以降に流行した「礼儀作法書(エチケット・ブック)」が役立ちました。もともと礼儀作法書は、男性が宮廷社会で立身出世するためのマナー本でしたが、次第に中上流階級の女性向けにも作られるようになりました。そこには、1日のさまざまな場面における立ち居振る舞いや衣服の選び方などが細かく記されています。

また、マリー・アントワネットのような著名なプリンセスについては、回想録などの史料や書簡などに日常生活のようすが記録されており、そこから朝から晩までのスケジュールを知ることができます。優雅な印象とは裏腹に、実際には多忙で活動的な日々を送っていたことが分かります。

本作で取り上げるトピックス数は60と決まっていたため、「入浴」や「お茶会」「お見舞い」「スケート」など、掲載を断念したテーマも多くありました。

トピックスを決めた後は、それに対応する絵画の選定を行いました。基本的には「自分が好きで、読者にも見てほしい絵」を中心に選びましたが、権利関係や画像データの解像度の問題で本書のコンセプトである「拡大」しての掲載に耐えられないものもあり、選定作業には約4か月を要しました。原稿の執筆には、絵画の選定後さらに半年を要しました。

名画シリーズの3作目

プリンセスならではの装飾の美しさ

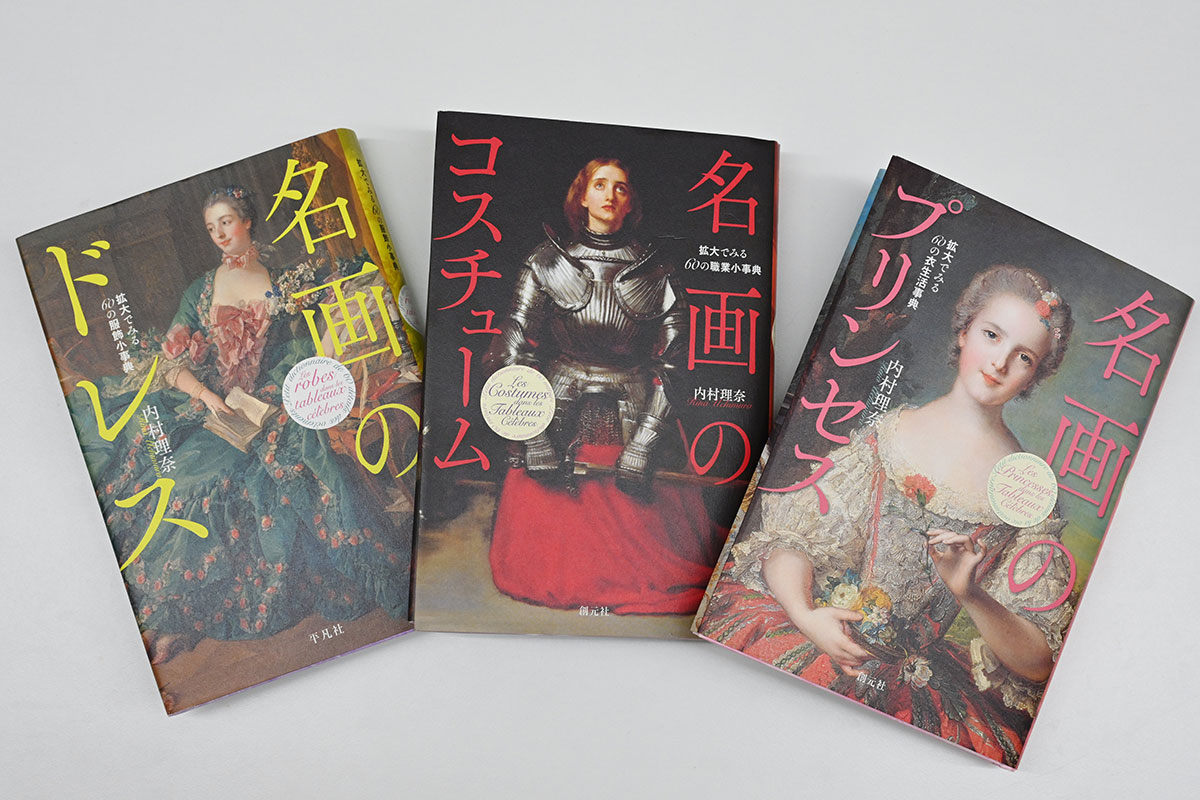

私はこれまでに『名画のドレス 拡大でみる60の服飾小事典』『名画のコスチューム 拡大でみる60の職業小事典』を上梓しており、今回の『名画のプリンセス』は“名画シリーズ”と名付けるならば、3作目となります。第1作『名画のドレス』では、私が普段授業で行っているように絵画を通して服飾の細部を説明し、服飾用語を「あいうえお順」に整理しました。

第2作『名画のコスチューム』では、史料が少なく服飾史であまり扱われない中産階級や庶民に焦点を当て、職業別に紹介しました。そして本作では再び王侯貴族の世界に立ち返り、誰もが憧れるプリンセスの知られざる生活に迫っています。

3作に共通するテーマである「拡大でみる」は編集者のアイデアで、各項目で取り上げる絵画でとくに注目していただきたい部分を拡大した画像を掲載しています。特に本作では、プリンセスたちの日常を“覗き見る”感覚を味わっていだけると思います。

今回取り上げた絵画はどれもお気に入りなのですが、とくに気に入っている絵画のひとつが「ペットと遊ぶ」の項目で取り上げた「カトリーヌ・エレオノール・ウジェニー・ド・ベティジーとその弟ウジェニー・ド・ベティジー」。カトリーヌが身に付けるドレスのレースの繊細さや透け感がとても綺麗で、下に身に着けているドレスの絹織物が本当に重なっているように見えて美しいです。

「馬車」の項目の「ヨーゼフ2世の式典」は、ヨーゼフ2世(マリー・アントワネットの兄)の結婚式に向かう馬車の行列を描いていますが、プリンセスが乗っている馬車が他の馬車に比べて砂糖菓子みたいにかわいらしい。その馬車の車内にちょこんと座っているプリンセスがちゃんと色白で白いドレスを着ているのも素敵です。

マリー・アントワネットの項目で紹介した「宮廷服を着たフランス王妃マリー・アントワネット」では、通常、王族やプリンセスの肖像画には王家や王族の印(紋章や特徴的な毛皮や金糸銀糸など)がどこかしらにあるものですが、この肖像画にはそれらが見られません。マリー・アントワネット自身が本当に気に入っていた服を選んだのであろうことが感じられます。ピンクのドレスが当時17歳の彼女にすごく似合っています。

服飾史から辿る

絵画の見方

服飾史の概要を知っていると、17~19世紀の絵画の見方が一層深まります。特に注目してほしいのは、衣服の「シルエット」です。時代や場面によってシルエットは異なり、その共通点や違いに目を向けると、1枚の絵画からいろいろな推測ができると思います。

また、時代によっては過去の流行が再燃し、似たシルエットが登場することもあります。その際には、小物の色使いや髪型などにも目を向けると、より正確な時代背景が読み取れます。

18世紀前半、ファッションの発信地はベルサイユ宮殿でしたが、後半になると「ベルサイユvsパリ」といった構図に変化していきます。流行の広まり方や地域ごとのトレンドの違いを意識すると、さらに興味深く絵画を鑑賞できるかもしれません。

本書で紹介する“リアルなプリンセスたち”の生活が、服飾への関心を深めるきっかけとなってくれれば嬉しいです。

ファッションは

時代の感性や美意識の写し鏡

私の専門は西洋服飾文化史です。研究対象となるのは、私たち日本人から見ると時代も文化も遠く離れた人々の衣装です。現代とはまったく異なる感覚で形づくられた服飾の造形美を知ることに、大きな魅力があります。そうした造形の背後に、当時の人々がどのような感性や美意識を持っていたのかを探ることはとても面白いです。人々が何を美しいと感じ、何を素敵と思い、何を身にまといたいと願っていたのか——そうした価値観に肉薄することができます。

現代の有名ブランドやデザイナーたちも、しばしば歴史上の服飾からインスピレーションを得てデザインを生み出しています。

つまり、服飾文化史とは、時代ごとに変化する感性や美意識をたどりながら服飾を理解する学問であり、今後のファッションの流行や社会の美意識の変遷を考える上でも、多くのヒントを与えてくれる分野だといえるでしょう。

服飾の歴史、技術、芸術、文化に関する知識を深める

ヨーロッパ服飾文化研修

プロフィール

内村 理奈 うちむら りな

お茶の水大学家政学部被服学科卒業、同大学院家政学研究科被服学専攻修了。リュミエール・リヨン第2大学DEA課程近現代史専攻留学。お茶の水女子大学大学院博士課程人間文化研究科比較文化学専攻単位取得満期退学。博士(人文科学)。日本女子大学家政学部被服学科准教授を経て、2021年より教授として教鞭を執る。専門は、フランス服飾文化史・服飾文化論。主に17世紀から19世紀にかけてのフランスの宮廷や上流社交界にみられるファッションのエチケットの社会的意味について、同時代の文献(礼儀作法書、モード雑誌、文学作品等)や絵画などの資料を駆使して読み解いている。

研究テーマ

西洋服飾文化史、服飾美学

主な著書

『名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典』(創元社、2025)

『名画のコスチューム 拡大でみる60の職業小事典』(創元社、2023)

『名画のドレス 拡大でみる60の服飾小事典』(平凡社、2021)

『マリー・アントワネットの衣裳部屋』(平凡社、2019)

『モードの身体史 —近世フランスの服飾にみる清潔・ふるまい・逸脱の文化— 』(悠書館、2013)など