古河市の過去と未来をつなぐ

2025.08.08

JWU PR アンバサダーによる卒業生インタビュー連載。今回は、茨城県古河市にある古河歴史博物館にて文学部史学科の卒業生である齋藤莉瑚(さいとうりこ)さんにインタビューを行いました。大学院まで6年間の学生時代、就職活動、現在のお仕事についてさまざまなお話を聞かせていただきました。

日本女子大学での学びと経験

大学では歴史を学びたいと考えていたのですが、高校3年時の担任の先生の奥さんが日本女子大学の卒業生で、先生を通して日本女子大学の良さを聞いたことで関心を持ち、史学科を受験しました。また、高校までは共学の学校に通っていたため、女子大学という環境にも興味がありました。

日本女子大学に入学してからは、女性としての生き方について考える機会が増えました。授業や講演を通じて、社会の動きや女性の問題、ジェンダーについても興味が深まり、女子大学ならではの学びを得ることができたと思っています。共学だった高校では男子が先頭に立つことが多かったのですが、大学では性別に関係なく1人の人間として自覚を持って行動することが求められ、それが現在の仕事の仕方にもつながる良い経験となりました。

史学科への入学後は、古文書を読めるようになるのが最初の目標でした。大学2年次に受けた古文書の演習授業は、最初は全く理解できず苦戦しましたが、クラスの仲間と休み時間も使って話し合いながら課題に取り組んだことがとても楽しかったです。

4年次からは博物館学と日本中近世史がご専門の古川元也(ふるかわもとや)先生の研究室に所属し、研究に励みました。先生は中世関連の展示をしている博物館にたびたび連れて行ってくださり、内容だけでなく展示方法等についても教えていただきました。博物館学芸員課程*の授業でも大変お世話になった先生です。

また、藤井雅子(ふじいまさこ)先生が毎年行っている京都にある醍醐寺の史料調査に参加したことも印象に残っています。お寺の中に入って本物の史料に触れる貴重な経験をさせていただきました。ちなみに藤井先生も私と同じ古河市のご出身だったので、そのあたりでもご縁を感じていました。

課外活動ではバトミントンサークルとボランティアサークルに所属していたので、授業外の時間も忙しく過ごしていました。ボランティアサークルではサークル長を務め、東京周辺でのボランティア活動を企画し、実際に参加者を集めて活動を行い、事後に参加者から感想を聞き、次の活動に生かすというイベント企画の一連のサイクルが経験でき、現在の仕事にも役立っていると感じます。

※博物館学芸員課程:卒業後に博物館学芸員の職に就くにあたって必要な資格を取得するための、博物館学芸員養成の課程

より深く学ぶために大学院へ

将来学芸員を目指すうえで現役の学芸員の方から「大学院に進学した方が良い」とアドバイスをいただき、また、4年生の時期が新型コロナウイルスの影響で大学にほとんど行けなかったため、もっと勉強したい、専門的に深く学びたいという気持ちもあり、文学研究科史学専攻への進学を決めました。

史学専攻での研究テーマは、室町幕府の第6代将軍である足利義教の政治判断(政治史)です。義教はくじ引きで将軍に選ばれたものの独裁的なやり方で政治を執り行ったことから、暗殺されてしまったのですが、当時の公家の日記にも「死んで当然である」と評価されるほどでした。研究者の間でも独裁政権として評価されていますが、私はその評価が本当に正しいのかと興味を持ちました。義教が社会の問題に対してどのように対処していたのか、1点1点史料を通じて調査し、実際にどういった政治判断を行っていたのか研究しました。

中学時代から憧れた「学芸員」という仕事

学芸員という職業を知ったのは、中学2年時の職場体験でした。当時から歴史が好きで、いくつかの体験先の中から古河歴史博物館を選びました。実際に博物館での仕事を体験し、「こういう仕事があるんだ!」と衝撃を受けて、学芸員を目指すようになりました。いろいろなご縁があって古河歴史博物館で働けていること、中学生の私に伝えたらびっくりすると思います(笑)。

現在の主な担当は広報活動と企画展の企画です。広報活動では、Xやホームページで企画展の案内や史料の紹介を行っています。また、他の博物館や新聞社などメディアへの史料画像の貸し出し対応も私の担当です。

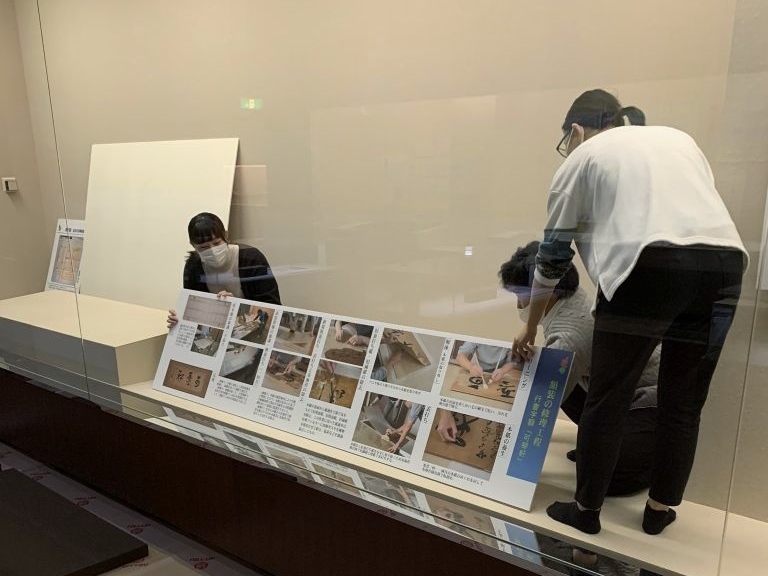

企画の方では、昨年の5月末から6月末まで私が初めて担当した企画展を開催しました。企画展のテーマは「花押(かおう)」です。花押は名前やサインの代わりに使われる印で、古文書に多く見られます。くずし字が読めなくても花押の形を楽しむことで古河の歴史に興味を持ってもらいたいと企画しました。展示の解説文でも難しい言葉を極力避け、誰でも理解しやすい内容にすることを心がけました。

企画展の準備は非常に難しく、展示スペースや史料の大きさを考慮しながら、お客さんに自分の思いを伝えるレイアウトや方法を模索し、学芸員の先輩方にも相談しながら形にしました。歴史にあまり興味のない地元の友達も来てくれて「見たよ」とか「すごかったよ」といった感想を直接聞けたのが嬉しかったです。企画展は当館の学芸員が順番に担当しており、次は令和8年度の秋に担当する予定なので、テーマを検討したりと準備を進めています。

また、担当業務の他にも学芸員の仕事は多岐にわたります。企画や展示だけでなく、調査や史料の保存・管理、市の担当部署とのやりとりをはじめとした事務的な作業など。一般の方が「学芸員の仕事」と聞いてイメージされるような史料の展示はあくまで学芸員の仕事の一部であり、それ以外の仕事がとても多いということは学芸員として働き始めてから分かったことです。

当館は市営の博物館であり、古河市の歴史全体を把握する必要がある点も大変です。私の専門は中世の日本史ですが、縄文時代から近現代まで全ての年代について学ぶ必要がありますし、史料の他にも「美術品」や「民具」なども扱います。周りの学芸員の方々は博物館が開館したとき(1990年)からいらっしゃるようなベテランの方ばかりのため、まだまだ勉強して、先輩方に追いつけるよう頑張らなければならないと感じています。

古河市の「若者」と「歴史」の仲介役に

今後の目標は、地元の若い方たちにもっと古河市の歴史に興味を持ってもらえるような企画展や広報活動を行っていくことです。当館に来られるお客様のほとんどがご年配の方で、私と同世代の人たちはあまり来られません。当館は古河市の歴史を象徴するような貴重な史料や美術品などを8万点以上収蔵しています。これらを後世に残すために多くの人々が努力してきたからこそ、今があります。実物史料を見ることができるのは当たり前ではなく、奇跡に近いものであることを知ってほしいです。そして、若い方たちにも今この瞬間に見ておいてもらいたいと考えています。

大学生へメッセージ

じつは古河市の成人式で代表挨拶をさせていただく機会があり、そこで学芸員になる夢を話したことが、古河歴史博物館へ就職するきっかけのひとつになりました。他にも高校や大学の先生方をはじめ、いろいろな方とのご縁があり、今この場所で働けていると思っています。

学生時代は自由に使える時間が比較的多くあり、さまざまな可能性が広がる時期です。少しでも興味があることには、面倒くさがらずにまずはやってみることが大切ではないでしょうか。自分が目指している夢や趣味に関係のないイベントや活動でも、参加することで新たな出会いや発見、つながりが生まれるかもしれません。

最後に、新たな出会いや発見の場として、みなさんの地元にある博物館や美術館にもぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。

プロフィール

齋藤 莉瑚 さいとう りこ

大学から本学で学び、2021年3月に文学部史学科を卒業したのち、同年4月に本学文学研究科史学専攻に入学。専門は日本中世史。2023年3月に修了し、同年4月に古河市役所 教育部に入職。古河歴史博物館の学芸員として史料の保存、保管、研究等に携わる。古河市出身。

interviewを終えて

齋藤さんの学生時代の経験やお仕事について聞くことができ、大変有意義で貴重な時間となりました。

インタビューを通じて、学芸員という職業の奥深さを感じました。展示を行う裏側には、多くの努力と思いが詰まっていることを知り、感銘を受けました。また、偶然にも出身高校が同じということも分かり、今回インタビューできたことがとても嬉しくなりました。今後も、齋藤さんの手掛ける展示を楽しみにしています。そしていろいろな展覧会に行きたくなりました。

大学生のうちにできること、やりたいことにチャレンジして大学生活をより充実したものにしたいです。

(JWU PR アンバサダー/人間社会学部 教育学科3年 村石貴咲)

※2026年4月より史学科は歴史文化学科に学科名称を変更します。