学習まんがで学ぶ平塚らいてうの生涯

2025.08.06

「元始、女性は太陽であった。」──雑誌『青鞜』創刊号で発表したこの一文でも有名な平塚らいてう(1886〜1971)は、日本における女性社会運動家の先駆けとして知られています。

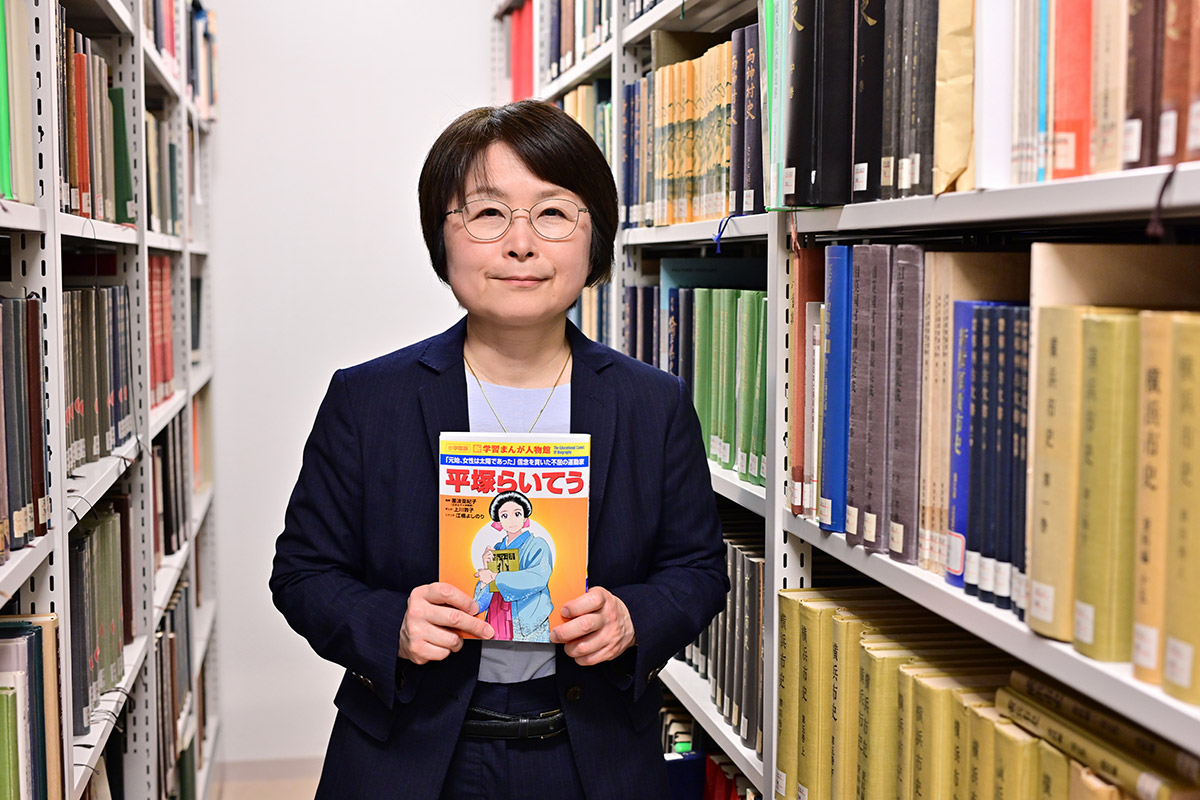

そんな平塚らいてうの生涯を辿る『小学館版 新学習まんが人物館 平塚らいてう』が2025年3月30日(日)に発行され、本学文学部史学科の差波亜紀子(さしなみあきこ)教授が監修を務めました。差波教授は、本学が開催する「平塚らいてう賞」の選考委員を務め、ご自身も平塚らいてう研究を「日本史リブレット人093 平塚らいてう-信じる道を歩み続けた婦人運動家(山川出版社、2019年2月)」にまとめ、2019年に第15回平塚らいてう賞の特別を受賞しています。

初めて学習まんがの監修をしたという差波教授に、監修作業の裏側や平塚らいてうの魅力、そして史学科での学びについてお聞きしました。

学習まんが監修の現場

「平塚らいてう」をどう描くか

今回、監修者として「内容に誤りがないかを確認してほしい」と依頼を受けてから、おおよそ1年後には書籍が発行されました。制作進行はかなり慌ただしかったと思います。そのためでしょうか、私が内容を確認できるのはシナリオ原稿か、完成したまんが原稿かのどちらか1回だけであり、またまんが原稿の段階での大幅な修正は難しいかもしれないと伺いました。そこで、私はシナリオ原稿の確認をさせていただくことにしました。

拝見したシナリオは、子ども向けの書籍であることを考慮しつつ、丁寧に調べたうえで作成されたものでした。修正をお願いしたのは数点で、たとえば平塚らいてう(以下、らいてう)を「演説が得意で活発な人物」と描写していた点です。現存する当時の音声資料からもうかがえるのですが、らいてうは非常に静かに落ち着いた声で話す人で、演説は原稿を書いて代読してもらうことが多かったと伝えられるからです。

また、「良妻賢母教育に反対した」という文脈からか「裁縫がとても苦手だった」という描写があったのですが、これも改めるようお願いしました。実際のらいてうは裁縫が得意で、学校の先生からよく褒められたと自伝に記しているからです。全体としては、らいてうは猪突猛進な運動家というよりは、「理詰めで考え、論理的に主張を展開する人」であり、その点をあまり歪めない方が良いのではないかとお伝えしました。このほか巻末にはらいてうの人物像がより理解できるよう、まんがを補完する形で6ページの解説も書かせていただきました。

とはいえ校了後、完成したまんがを見てみると、らいてう以外の当時の状況描写に一部気になる点がありました。まんがは文字原稿よりも情報量が多く、直感的に理解できる反面、誤解や誤情報が生じやすいメディアでもあると、今回の監修の経験から私も学ぶことができました。

平塚らいてうを

研究対象に選んだきっかけ

私は日本近現代史が専門で、とくにさまざまな地域の経済活動の担い手の来歴や彼らのネットワーク、彼らの活動と教育制度との関わりなどを研究してきました。それが妊娠中、たまたま読んだ雑誌で、らいてうに関する記事に出会いました。言論においては厳しい主張をする一方、愛情深く母性主義を唱える、そんな相反する側面を併せ持つというらいてうに興味を惹かれたのです。その後に生まれたのが娘だったこともあり、厚い情を持ちながらも理性的で、自分の考えを臆さずに発言できるような女性がいかに形成されたのか明らかにしたいとの思いが募り、らいてうの研究を始めました。

最近の活動としては、らいてうの自伝をまとめられた小林登美枝(こばやしとみえ)先生や、その思いを引き継ぐ平塚らいてうの会の方々、そしてらいてうのご親族の方々が、貴重な史料を法政大学の大原社会問題研究所に寄贈されたことを機にたちあげられた、らいてう関係史料のデジタルアーカイブ化プロジェクトに、委員として参加しました。

らいてうは、さまざまな事柄について深く学び、徹底的に考え抜いた末に導いた「信念」を貫く人物でした。一方で、自身の生活や家族を大切にし、それらを守るためには社会運動への参加を中断することもいとわない姿勢も持っていました。「ワークライフバランス」といった、現代的な価値観にも通じる考え方を有していたのかもしれません。

彼女は困難に直面するたび、家族や信頼できる友人の支えによって何度でも立ち上がりました。今回の書籍の主な対象は小学生かと思いますが、彼女のような生き方をそのまま真似するのは難しくとも、自分の興味や関心を理解してくれる人を見つけることは、人生を支える大きな力になることを知っていただけたら嬉しいです。

歴史から私たちが

学べることとは?

過去に起こった事象は多くの人によってさまざまな視点から研究されています。そのため、いま社会で起こっている出来事よりも、より客観的・多角的に捉え、深く理解することが可能です。私たちが個人として体験できることには限りがありますが、歴史を学ぶことによって、人間や社会の動向についてより多くの事柄を知り、その知見を自分たちをとりまく社会の理解に役立てることができるのです。自分とは異なる環境にいる人々に関して「想像力」を働かせる力を養い、共感できる点を見つけることは、対立や反発を回避するための大きな助けにもなるでしょう。

史学科は、2026年度に歴史文化学科へと名称を変更しますが、それに先立ち本年度から「デジタル時代の人文学」をキーワードとして、学びを深化させています。デジタル技術の進展は研究面でも大きなメリットがあります。例えば近年、国会図書館のデジタルコレクションの収録範囲が急速に広がり、次世代デジタルライブラリーではテキストベースでの検索も可能になりました。これらによって、特定の「言葉」の社会への広がり方や、市井の人々の来歴やライフヒストリーについても、データが集めやすくなりました。今後デジタル技術と人文学がさらに融合すれば、歴史がさらに身近に感じられ、私たちの社会がどのように形作られてきたのかをより深く理解・実感できるようになるはずです。人文学や歴史を学ぶ重要性は、ますます高まっていくのではないでしょうか。

プロフィール

差波 亜紀子教授 さしな みあきこ

東京大学文学部国史学科卒業、同 大学院人文社会系研究科博士課程単位修得済退学。博士(文学)。東京大学社会科学研究所助手、法政大学非常勤講師等を経て、2022年に日本女子大学文学部に着任し、教授として教鞭を執る。

研究キーワード

日本近現代史 / 日本経済史 / 女性史

主な著書

『日本史の現在5 近現代①』(山川出版、2024年、共著)

『思想史講義 明治編Ⅱ』(筑摩書房、2023年、共著)

『東京10大学の150年史』(筑摩書房、2023年、共著)

『平塚らいてう—信じる道を歩み続けた婦人運動家—』(山川出版、2019年、単著) など