「文京避難所大学」でつながる地域防災の力

2025.04.21

能登半島地震をはじめ、近年日本各地で大規模な災害が相次ぐ中、災害への備えや避難所運営の重要性が一層高まっています。日本女子大学では、文京区と日本女子大学社会連携教育センターが連携し、区内の防災士や防災リーダーを対象とした防災教育プログラム「文京避難所大学」を実施しています。

防災士とは、自助・共助の精神に基づき、地域や職場などで防災・減災活動を行う民間資格を持つ人のことを指します。防災士資格の取得者は年々増加していますが、一方で、地域で実際に活躍するための学びや支援を継続することは簡単ではありません。防災士が地域防災の担い手として機能するためには、避難所運営や地域の災害リスクについて学び、防災士同士がつながりを持つ機会が欠かせません。

「文京避難所大学」は、本学の建築デザイン学部平田京子教授と石川孝重名誉教授(元住居学科教授)が開発したオリジナルの教育プログラムで、災害時における「共助」を支える人材を育成し、避難所がより安全で安心な場所となることを目的としています。2019年より文京区との共同開催により、年2回のペースで継続的に実施されています。

実践力を育てる避難所運営訓練

2024年度の「文京避難所大学」は、12月に第1回を開催しました。文京区の各避難所で活動する防災リーダーや防災士の方を対象に、平田教授の研究室が開発に参画した「避難所開設キット」を活用した実践型訓練を行いました。

平田教授と石川名誉教授が講師をつとめ、文京区が全避難所に配備を進めている実物を教材として使用し、実際の災害現場を想定した避難所運営訓練を実施。参加者は、運営本部班、避難者援護班、救護衛生班、給食物資班の4班に分かれ、それぞれの役割を担いながら運営の流れを実践的に学びました。訓練後には、班ごとに課題や気づきを共有する振り返りが行われ、避難所運営における実務的な視点とチーム連携の重要性が再確認されました。

地域の防災人材育成に向けて広がる学びの場

第2回は2025年3月に実施され、区内在住・在勤・在学の防災士資格取得者および取得予定者を対象に行われました。「防災士資格取得後2年目までの方」を主な対象者とし、87名の方々が参加しました。

当日は、現場の第一線で活動する専門家による講演や、区の災害リスクと対策を学ぶセッション、さらにはパネルディスカッションも行われました。

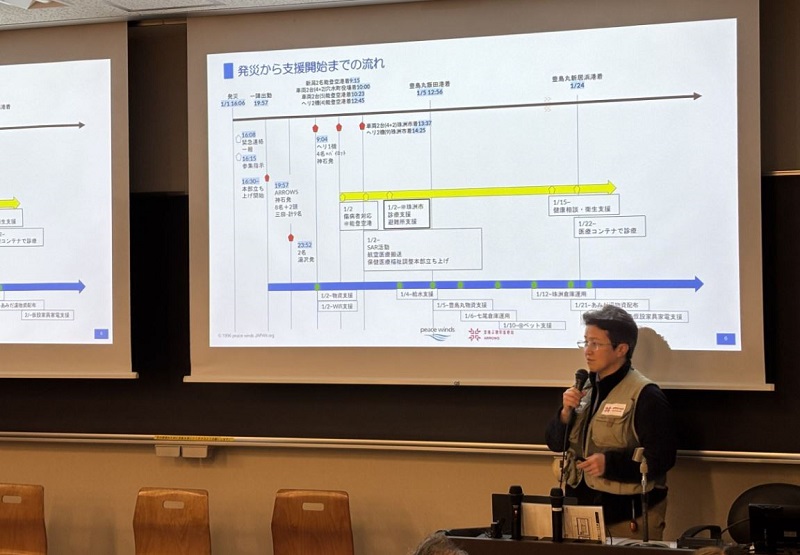

能登半島地震の支援現場からの報告では、ピースウィンズ・ジャパンの橋本笙子氏から、実際に活動する中で直面した避難所の課題について説明がありました。橋本氏は「避難所は被災して最初に入る新しいコミュニティの場であり、再建へ歩みだす第一歩となる場所です」と語り、「一秒でも早く、一人でも多く、一人も取り残さないという思いで活動する」といった活動の信念を話されました。

続くパネルディスカッションでは、参加した区民から多くの質問が寄せられ、橋本氏、平田教授、石川名誉教授、文京区防災課の担当者がそれぞれの専門的な知見に基づいて回答。災害時の円滑な連携には、普段のつながりが重要であり、こうした講座を通じて防災士同士のネットワークを築いたり、楽しみながらつながることのできる機会を積極的に創出したりする重要性について話されました。

地域防災を支える人づくりへ

「文京避難所大学」は、避難所という「生活の場」をいかに安心・安全に維持するかを考え、区民一人ひとりが担う役割を理解し、行動に移すための力を育む教育の場として位置づけられています。本プログラムには、本学学生も複数名が参画しており、地域の防災活動と学びをつなげる実践的な学修の場としても発展を続けています。

また、本学では文京区と開発した「救護所開設キット」をもとに、妊産婦や乳児を対象とした専用キットの研究開発にも取り組んでいます。学生たちは授業や卒業研究を通して、よりよい支援のあり方を模索し、共助社会の実現に向けた新たな防災の形を提案し続けています。

今後も日本女子大学は、地域社会と協働しながら、防災の現場で活躍できる人材育成と、地域の力が生きるまちづくりに貢献してまいります。さらに、本学では防災を単なる「備え」としてではなく、「暮らしと共にある学び」と捉え、実社会とつながる教育実践を深化させていきます。