子育てサイエンス・カフェ開催レポート

子育てサイエンス・カフェ開催レポート

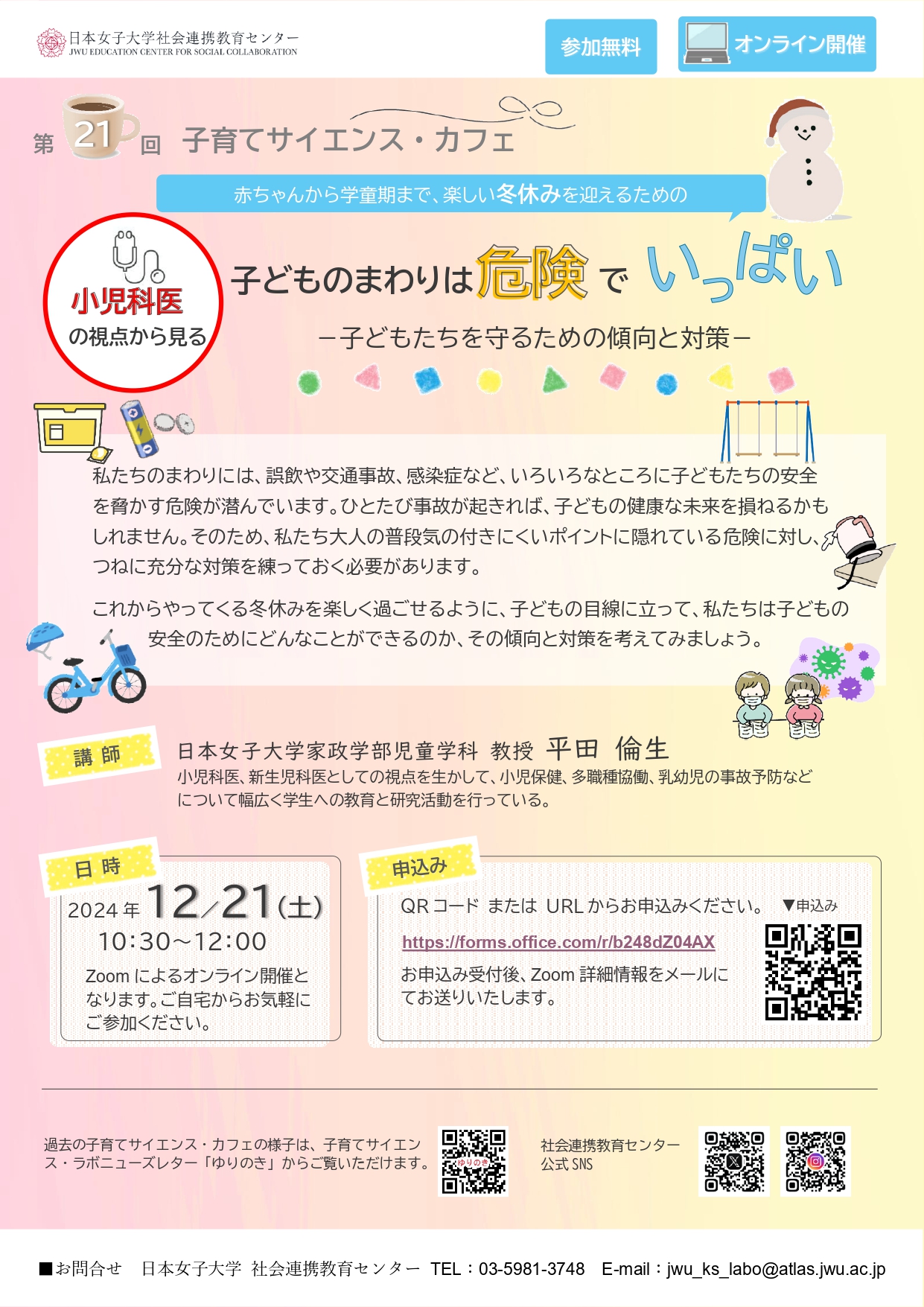

第21回子育てサイエンス・カフェ開催レポート

【小児科医の視点から見る】子どものまわりは危険でいっぱい

—子どもたちを守るための傾向と対策—

開催:オンライン

講師:平田 倫生(家政学部 児童学科 教授)

私たちのまわりには、誤飲や交通事故、感染症など、子どもたちの安全を脅かす危険がいろいろなところに潜んでいます。ひとたび事故が起きれば、子どもたちの健康な未来を損ねる可能性もあるため、事故を未然に防ぎ彼らの安全を確保することは、我々おとなの大事な役目です。

みなさんは、子どものことを考えるというと、とても難しく考えがちです。自分より年老いた人間については頭で想像することしかできませんが、子どものことについては、誰もが一度経験しているわけですから、実はもう少し考えやすいのです。

子どもたちの行動を理解する場合に非常に大事なのは、その年齢、その体格になって(戻って)考えるということです。その際に、つい私たちおとながやってしまいがちなのは、自分の身長や行動半径、思考パターンで子どもの行動を考えてしまうことです。子どもは、身長が小さいため目線は低くなり、その分見える範囲も狭くなります。また、通常の行動半径は狭いものの興味があればかなり遠くまで移動します。また、知識や理解力、人生経験についてはまだまだ初心者ですから、おとなが当然知っているリスク(例;刃物に触れば皮膚を切る、熱い茶碗に触ればヤケドをする、高いところから落ちれば打撲傷を負うなど)もわからないことが多いのです。しかも、これらの要素は、子どもの年齢によって大きく異なるため、対象になる年齢層を充分に考慮することも大事になります。

今回の講義では、日本女子大学の目白台キャンパス周辺で私が撮影したスナップ写真を見ながら、そこに潜む「危険」についてみなさんと考えました。その結果、おとなの私たちが日常では気づかなかった様々な「危険」が発見できたのではないかと思います。ここで、特に強調したかったのが、子どもの位置まで「目線を下げる」ということ。皆さんが見ているいつもの風景も、しゃがんで目線を下げるだけで普段のおとなの目線では気づかない何かが見えてくるのです。危険に気づくことができればその対策を考えることができますので、この「気づき」こそがとても大事なのです。

さあ、皆さんも明日からときどきしゃがんで周りを見てみましょう。躓きやすい段差、突き刺さりそうな突起、入り込めそうな隙間、口に入りそうな異物、高い棚の落ちてきそうな本などいろいろなものが見えてくるはずです。子どものいる空間で安全を保つには、それらに対する充分な対策が必要なことが実感できるはずです。

(家政学部 児童学科 平田 倫生)

学科紹介

家政学部 児童学科

児童学科では、「子どもを観察し、子どもから学ぶ」という教育方針のもとカリキュラムを構成。

子どもや子どもを取り巻くモノやコトに直接触れることで、子どもへの学びを深めます。

少人数で行う授業では、学生同士のディスカッションも充実し、豊かな学修体験を通して、それまでの自分にはなかった視点や思考が芽生え、新しい私を発見できます。