長野県駒ケ根市に根付く国際協力・多文化共生を見聞する

2025.11.19

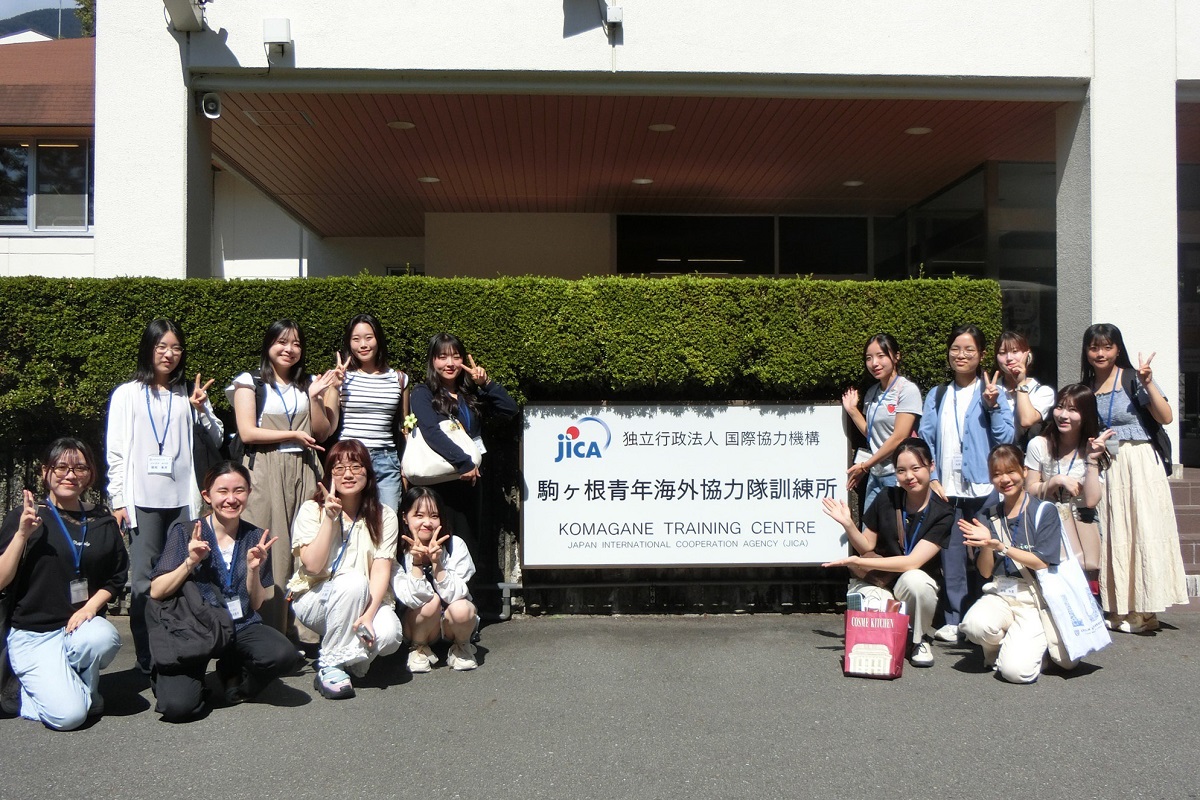

日本女子大学は、お茶の水女子大学、津田塾大学、東京女子大学、奈良女子大学とともに、発展途上国の女子教育などに関する取り組みを共同で実施する「五女子大学コンソーシアム」を締結しています。同コンソーシアムは、9月1日(月)から3日(水)の3日間、ネパールにおける国際協力活動に取り組む長野県駒ケ根市で「国内スタディツアー」を実施しました。

今回のスタディツアーには、書類選考および面接を経て選ばれた各大学3名、計15名の学生が参加しました。参加者は、駒ケ根市におけるさまざまな国際協力の取り組みを見学するとともに、「国際協力」に関心を持つ学生同士の交流を深めました。

長野県駒ケ根市は、日本政府の国際協力実施機関であるJICA(独立行政法人国際協力機構)と連携し、海外協力隊の訓練所を有しています。こうした背景から、同市は2001年にネパールのポカラ市と「国際協力友好都市」を締結しました。また、その締結に先立つ1998年には、市民団体「ネパール交流市民の会」が発足し、両市の市民による交流が長年続けられるなど、国際協力・国際交流が非常に盛んな地域として知られています。

今回のツアーには、本学から参加した3名のうち、文学部英文学科3年の鈴木莉緒(すずきりお)さんと、同学科2年の岸本唯(きしもとゆい)さんのお2人に、ツアーの内容や印象についてお話を伺いました。

盛りだくさんな3日間で

国際協力を自分事に

鈴木さん:私のアルバイト先には外国人スタッフが多く、その中の1人が「日本の大学生は勉強しなさすぎる。せっかく大学に行ける環境があるのに!」と話していたことがありました。

彼は大学に進学できず、10代の頃から日本で働いています。日本では教育を受ける機会が十分に保障されていますが、それは世界的に見れば決して当たり前ではありません。彼の言葉を通して、発展途上国の現状について考えるようになり、今回のスタディツアーに応募しました。

岸本さん:私が参加を決めた理由は、ツアーのテーマの一つが「ネパールにおける妊産婦と幼児の支援」だったことです。以前からYouTubeなどを通して、ネパールの女性や女児が置かれている厳しい状況を知っていたため、現地でどのような支援活動が行われているのかに関心がありました。

また、幼い頃から東南アジアを旅行する機会が多かったのですが、華やかなホテルの外には物乞いの人や、働く小さな子どもの姿があり、発展途上国の現実についてもっと深く学びたいと思っていました。

——3日間のスタディツアーで、特に印象に残っていることを教えてください。

鈴木さん:2日目の午前中に訪問したJICAの訓練所で、実際に海外協力隊として2年間活動された方々のお話を伺ったことが印象に残っています。

お話を伺ったのは、アフリカで活動されたお2人で、1人は助産師として、もう1人は家政・生活改善(裁縫や料理などの技術指導)のために派遣されたそうです。

助産師の方からは、「アフリカの一部の国や地域では一夫多妻制があり、裕福でない家庭の第二夫人や第三夫人は、出産や育児のための資金がなく、自己中絶を選ばざるを得ない場合もある」と伺い、大きな衝撃を受けました。

また、家政・生活改善に携わった方は「2年間、なかなかうまくいかなかった」と語られていました。裁縫技術を教える中で、日本とアフリカの衣服の違いや、現地の伝統技術を尊重しながら日本の技術を伝える難しさを感じたそうです。そのお話を通して、国際協力の奥深さと難しさを改めて実感しました。

さらに、JICA職員の方から「将来的に国際協力に携わりたいと思ったときには、さまざまな関わり方があります」とアドバイスをいただけたことも印象に残っています。

岸本さん:2日目の午後に訪問した「ネパール交流市民の会」での交流が特に印象的でした。

実際にネパールで働く助産師の方とオンライン(Zoom)でお話しする機会があり、「どんなことに困っているのか」「日本の支援がどのように役立っているのか」などを直接伺うことができました。

また、参加者全員で「おっぱいモデル」と呼ばれる教材を作成しました。これは助産師や看護師が出産後の乳房ケアを学ぶ際に使用されるトレーニング用モデルです。ネパールでは乳腺ケアの知識がまだ十分に浸透しておらず、母乳を与えられなくなったり、母体に悪影響が及んだりするケースもあると知り、驚きました。私たちが作った「おっぱいモデル」は、実際にネパールに届けられるそうです。

鈴木さん:駒ケ根市にはJICAの施設があり、市全体で国際協力に取り組んでいる地域であることを実感しました。

同じように国際協力に関心を持つ他大学の学生と3日間をともに過ごし、JICAでの活動を目指している人や、すでに国際協力に積極的に関わっている人から刺激を受け、新たな視点を得ることができました。

JICAは65歳まで参加できると伺ったので、まずは身近なところから国際協力に関わり、いずれはJICAでも活動してみたいと思います。

岸本さん:初日に訪問したボランティア団体「地球人ネットワーク in こまがね」は、地域に住む外国人と日本人がお互いの理解を深めることを目的に活動している団体です。

もともとは、外国人住民が地域のルール(ごみ出しなど)を知らず、地域住民との間にトラブルが生じたことをきっかけに、「どうせなら一緒に仲良くやっていこう」と立ち上げられたそうです。実際に外国人住民の方に話を聞くと、ルールを“守らない”のではなく“知らなかった”だけだったと分かったそうで、コミュニケーションの大切さを改めて感じましたし、団体の皆さんが口を揃えておっしゃっていた「私たちは家族(ファミリー)」という言葉も印象的でした。

私の住む地域にもインド出身の方が多いのですが、“共存”はしていても“共生”には至っておらず、お互いに“知らない者同士”といった関係です。私の地域にも「地球人ネットワーク」のような団体があればよいと思いましたし、可能であれば自分から立ち上げてみたいと感じました。

このスタディツアーを通じて、同じ地域に暮らしていながら外国の方を“外の人”と見ていた自分に気づかされ、自分自身を見つめ直すきっかけにもなりました。

国内スタディツアー 主なスケジュール

9月1日(月)PM 地球人ネットワークinこまがねと交流会

9月2日(火)AM JICA駒ケ根訓練所を見学

PM 駒ケ根市役所訪問、ネパール交流市民の会と交流会

9月3日(水)AM 善光寺・菅の台観光、くらすわの森にてラップアップ