「三島由紀夫×能」トークイベントを企画・運営し、宝生能楽堂の舞台へ

2025.11.11

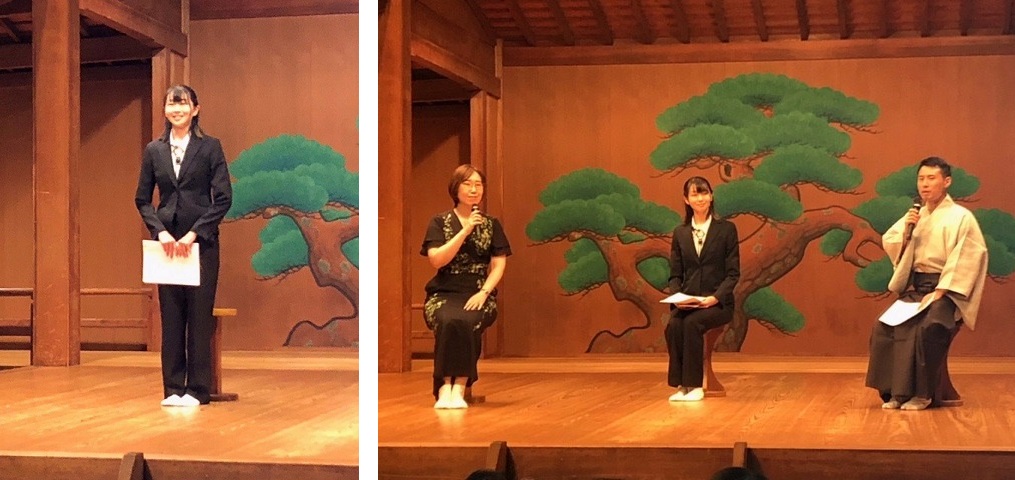

2025年8月2日(土)、東京都文京区にある宝生能楽堂にて「能楽師解体新書vol.3 三島由紀夫と能楽師の身体」をテーマとしたトークイベントが開催されました。企画から当日のモデレーター(司会)まで務めたのは、日本女子大学文学部日本文学科3年生の金井まどか(かないまどか)さんです。当日の体験や背景にある学び、そして今後への展望について伺いました。

——今回のトークイベントの中で、金井さんが担った役割を教えてください。

「能楽師解体新書vol.3 三島由紀夫と能楽師の身体」をテーマに、シテ方宝生流の二十代ご宗家である宝生和英(ほうしょうかずふさ)氏と、かつて三島由紀夫の小説「豊饒の海」の舞台化にて戯曲を手掛けられた劇作家の長田育恵(おさだいくえ)氏、そして私が宝生能楽堂の舞台にてトークセッションを行いました。三島由紀夫は小説家として広く知られていますが、幼少期から能楽や歌舞伎に親しんだ劇作家でもあります。今年が三島由紀夫の生誕100周年にあたることを記念し、「三島由紀夫」と「身体表現」をテーマにした本トークイベントが企画されました。

私は企画段階からプログラム構成の検討やスケジュール作成に携わり、ご宗家や事務局の方々と直接打合せを重ねてきました。なかでも力を注いだのは、トークテーマの選定です。大学での研究を生かし、三島由紀夫の身体表現についてプレゼンテーションを行いながら、能楽堂の皆さまと意見を交わし、テーマを練り上げていきました。

当日のプログラムではトークセッションに加え、ご宗家による『弱法師』と『葵上』の実演がありました。どちらも私が特に好きな作品で、その演技を間近に拝見できたことは感慨無量でした。さらに、ご宗家から「せっかく登壇するのだから、モデレーターだけではもったいない」とお声がけをいただき、近代能楽集版「葵上」の一節を壇上で朗読する機会までいただきました。伝統ある能楽堂という空間で朗読することは恐れ多くもありましたが、自分の声が響いた瞬間は一生忘れられない経験になりました。

——当日のモデレーターを務めた感想は?

モデレーターを務めるにあたって、最も大変だったのは「台本がない」ことです。登壇者の方々のプロフィールや研究分野を事前に調べ、本番で想定外の展開があった際も柔軟に対応できるよう、複数の進行パターンを考えて臨みました。とても緊張しましたが、伝統芸能の舞台で、第一線で活躍されている方々のお話を引き出す役割を担うことは、大変やりがいがありました。

また、お話を引き出す際に意識していたのは、能楽や三島由紀夫にあまり馴染みのない来場者の方にもトークセッションを楽しんでいただけるよう、能楽に関する専門的な用語を正しく理解し、来場者の皆さんに伝わりやすい言葉に言い換えることです。当日、登壇者の先生方が専門的なお話をされた際に、私が補足的に解説を入れることで会場全体が「なるほど」と頷いてくださった瞬間がありました。その時に、自分が「学びの架け橋」の役割を果たせたのだと感じました。またイベント終了後に観客の方々から「とても分かりやすかった」「聞きやすかった」などと声をかけていただき、努力が報われたように思いました。

——企画に参加することになった経緯を教えてください

私は近現代文学、なかでも三島由紀夫の作品が大好きで、山口俊雄(やまぐちとしお)教授のもとで研究を進めています。ただ今回の企画に参加するきっかけとなったのは、1年次に偶然履修した石井倫子(いしいともこ)教授の授業でした。その授業で、能楽・狂言の世界に出会い、その魅力に強く惹かれることになりました。

石井教授の授業では、能や狂言の面白さを漫画やアニメにたとえるなどして分かりやすく解説してくださるだけでなく、学外で学びを深める機会も積極的に紹介してくださいました。そのうちの一つとして、昨年度の冬に宝生能楽堂でのインターンシップがあると伺い、専門ではない分野ではありましたが、思い切って参加することを決めました。

インターンシップでは、公演の運営補助や広報活動のサポートに携わり、「伝統芸能を現代社会にどのように届けるか」という課題に取り組みました。最終課題では「助成金を考慮しつつ、大学での学びを生かしたイベント企画」を考えることになり、私は自分の大好きな「三島由紀夫」と「能楽」を掛け合わせた企画案を提出しました。

その後しばらくして、今回のトークイベントについて「企画立案から参加してみませんか」とお声がけいただきました。まさか自分にそんな機会が訪れるとは思っていなかったので驚きましたが、同時に、「いつか三島由紀夫に関わる舞台に携わりたい」という思いを抱いていた私にとって、大きな一歩となるとても嬉しいお話でした。

—— この活動を通じて、どのような学びがありましたか。

第一に「言葉の力」を改めて実感しました。モデレーターという役割は単に進行するのではなく、場の雰囲気を整え、登壇者と観客をつなぐ責任があります。そのため、相手に安心感を与える声の出し方や、観客の反応を見ながら話す間合いなど、多くのことを学びました。また、インターンシップで築いたつながりが次の挑戦につながったことから、人との出会いを大切にすることの重要性も強く感じました。

私は将来、広報やイベント運営の分野に進みたいと考えています。今回のモデレーター経験は、伝える力や場を支える力を磨く良い機会となりました。今後はさらに経験を重ね、大学生活の中で学んだことを社会に還元できるように努力していきたいと思います。

——現代において「日本文学」を学ぶ意味は何だと思いますか?

日本文学を学ぶということは、単に古い物語を読むことではないと思っています。 文学を通して「人の心の動き」を理解すること、それを現代の自分の生き方に照らして考えることができるのが魅力です。たとえば、三島由紀夫の『近代能楽集』を通して、彼がどのように古典を現代に再構築したのかを知ると、時代を超えて人間の悩みや情熱がつながっていることに気づきます。文学は「過去」を扱う学問ですが、その中で「今」を生きる私たちへのヒントが見つかる、そんな奥深さがあると感じています。

しかし、私も大学に入る前は、「文学を学ぶことで将来につながるのかな」と不安に思っていました。授業で能や古典を学びながら、それを自分なりの視点で考えたり、発表したりするうちに、「好き」が「得意」に変わっていきました。そして学びが社会とつながる瞬間、たとえば宝生能楽堂の舞台に立ったとき、「日本文学を学んでよかった」と心から思いました。高校のときは見えていなかった「学ぶ意味」が、大学で少しずつ形になるのを感じています。

—— 最後に、高校生へのメッセージをお願いします。

大学では、授業だけでなくインターンシップや課外活動を通じて、多様な挑戦の機会があります。最初は不安でも、一歩踏み出すことで想像以上の経験が得られます。私も宝生能楽堂でのインターンシップがなければ、今回のような大きな舞台でモデレーターを務めることはできませんでした。ぜひ皆さんも、大学生活で新しいことに挑戦し、自分の可能性を広げてほしいと思います。