大学の学びを体験!高校生向け春の体験型イベント

2025.05.12

2025年3月12日(水)・27日(木)の2日間、「高校生向け春の体験型イベント」を開催しました。本イベントは、高校生が大学の授業を実際に体験し進路選択の参考にしてもらうことを目的に、入試課が主催したものです。延べ284名の参加があり、大盛況の2日間となりました。当日はさまざまな模擬授業が行われましたが、その中から一部をご紹介します。

錯覚の不思議を体験!ミニ実験と講義で知る心の科学

人間社会学部心理学科の川﨑直樹(かわさき なおき)教授による模擬授業では、「心理学とは何か?」「心を科学的に理解するとはどういうことか?」をテーマに、講義とミニ実験を通じて学びました。講義のテーマは「ものの見え方」。

たとえば、同じ長さの直線でも、両端についた形によって異なる長さに見えることがあります。これは「ミュラー・リヤー錯視」と呼ばれるもので、外向きの矢羽がつくことで人間の脳が奥行きを認識し、補正をかけるために長く見えると考えられている、と説明されました。

また、明るさについても実際に体験しました。スクリーンに映し出されたタイルは、一見すると白と黒に見えますが、特定の部分の明るさに注目してみると、陰になっている「白い」タイルと、光が当たっている「黒い」タイルが実は同じ明るさであることが判明。この現象は「文脈の効果」によるものと考えられていて、周囲の状況によって脳が補正をかけることで、異なる明るさとして認識されることが説明されました。

錯覚するのは「モノ」だけではない

次に、2人1組のペアで行ったのは「どんぐりころころ」のリズムを使った実験です。一人が机を叩いてリズムを奏で、もう1人がその曲を当てるというシンプルな課題ですが、ほとんどの人が正解することができませんでした。

演奏する側は頭の中で「どんぐりころころ」のメロディーを意識しているため、「なぜ伝わらないのだろう?」と不思議に感じます。一方で、聴く側には単なる机を叩く音にしか聞こえません。このように、自分では自分の頭の中にあることが相手に伝わっている(透けて見えている)と思っていても、相手には思ったほど伝わっていない現象を「透明性の錯覚」と言います。

川﨑教授は、「私たちは、自分の感情や考えが他者にも伝わっていると思い込みがちですが、実際にはそうではありません。この錯覚は日常生活の中でも頻繁に起こり、人間関係のすれ違いや誤解の原因になることもあります」と解説し、「人はものをありのままに見ることが難しく、無意識のうちに脳が補正をかけています。日常生活の中でも、私たちはこうした錯覚の影響を受けているんです。心理学は単なる知識ではなく、人の行動や反応の裏側にある仕組みを探る学問なのです」と語りました。

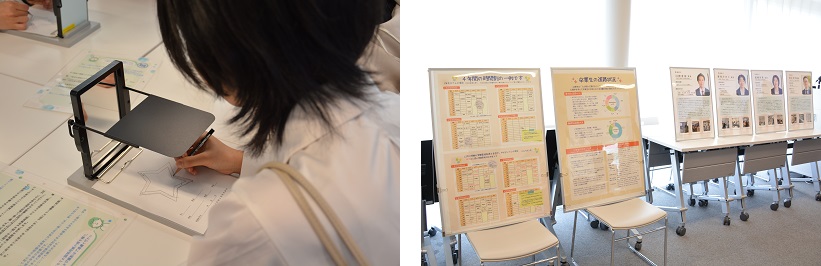

後半は、手元の図形と自分の手を鏡に映し、鏡を見ながらその図形をたどっていく「鏡映描写」を体験したり、心理学科のパネル展示を見たりして在学生と交流しながら体験を楽しむ様子が見られました。

高校生からは「参加前は難しくて理解できるか不安でしたが、参加してみたらとても楽しくて、心理学に興味がわきました」「大学の授業というと堅いイメージがありましたが参加者同士交流しながら和気あいあいとした雰囲気で授業が進められ、とても楽しめました」などの感想が寄せられ、大学で学ぶ心理学のおもしろさを実感する機会となりました。

グルテンフリーパンの食感を見える化しよう!

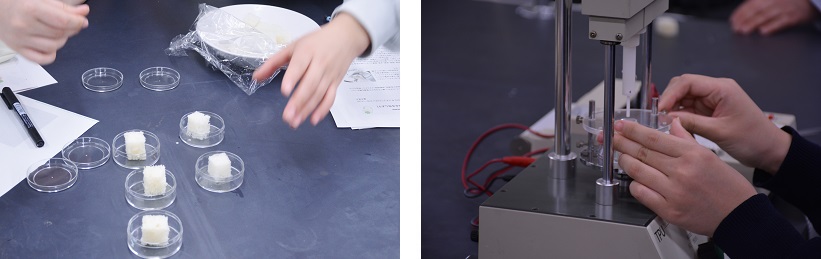

食科学部食科学科の藤井恵子(ふじい けいこ)教授による模擬授業では、米粉パンと小麦粉パンの食感を比較する模擬授業が行われました。テクスチャー特性測定器(TPU)を用いた物性評価と人の感覚を用いた官能評価を行い、「客観的な測定値」と「主観的な評価値」の関連性を検討し、グルテンフリーパンの食感を「見える化」する実験です。

食感を数値化できれば、食品メーカーの開発現場で活用できるほか、かたさや飲み込みやすさのデータを生かし、高齢者向け食品の開発にも貢献できます。

まず、官能評価の方法やテクスチャー特性測定器(TPU)の使い方を学びました。藤井教授は「官能評価とは『もちもち』『サクサク』『ふわふわ』といった食感を人が評価して数値化することです」と説明。官能評価には2種類あり、人の感覚器官を通じて特性や強度の違いを分析する「分析型官能評価」と、味や食感の好みを調べる「嗜好型官能評価」があることも説明されました。

藤井教授の説明のあと、高校生が実際に米粉パンと小麦粉パンについて官能評価とテクスチャー特性測定器(TPU)を用いた物性評価を行い、主観的評価値と客観的測定値との関連性を検討しました。

食科学の奥深さに触れることができた

実験後、代表の班が結果を発表しました。

官能評価の結果、米粉パンの方がかたく、もちもちしており、しっとり感については米粉パンと小麦粉パンに有意差がないという結果が出ました。また、物性評価では米粉パンのかたさの値が大きい結果となりました。このことから、主観的な評価と客観的な測定値が一致していることが分かりました。

高校生からは「普段何気なく食べているパンでも、科学的に分析して食感を数値化できることに驚いた」「自分の感じた食感と数値が一致するとおもしろい」といった感想が寄せられ、食科学の奥深さに触れることができました。

今回の「高校生向け春の体験型イベント」を通じて、高校生の皆さんは大学での学びの一端を体験し、学ぶことのおもしろさに触れることができました。参加した高校生からは「わかりやすい解説でとても楽しかったです。またこのような企画があればぜひ参加したい」「大学の授業の雰囲気を知ることができて進路選択の参考になりました」といった声が寄せられました。

本学では、今後もこうした体験型のイベントを開催し、高校生の皆さんが学問の楽しさを実感しながら自分の進路を考える機会を提供していきます。皆さんもぜひ大学の学びを体験しに来てください。