ラボ設立の趣旨

ラボ設立の趣旨

JWU子育てサイエンス・ラボ設立の背景

日本女子大学が取り組んできた子育て支援

1901年に成瀬仁蔵が日本女子大学を創立して以来、本学では生活のための研究を重ねてきました。

1913年には早くも「桜楓会託児所」を創設、1928年には日本初の「児童研究所」を立ち上げました。また、西生田キャンパスでは「らっこっこ」や「こぐま会」といった子育て支援グループが活動していました。さらには、長く続くサークル「子供会」や、「児童文学研究会ひなぎく」など、学生も様々な活動を行ってきました。

つまり、本学における子育てに関する研究や活動はにわかに始まったわけではなく、様々な研究分野や立場でそれぞれが活動を重ねてきた結果なのです。

子育てを社会全体で支えるために

子育ては、親や学校だけが担うものではありません。子どもが育つ環境を整えるには、社会全体で取り組むことが重要です。

子育てがしやすい社会をつくることは、実は子どもや子育て世代に限らず、すべての人にとって暮らしやすい社会づくりにもつながります。少子化が進む現代において、子育てに関わる研究や実践は、幅広い世代にとってより良い社会を考えるうえでも大きな意義を持っています。

また、子育てには多様な視点からのアプローチが求められます。子どもの発達や食生活、衣服といった身近なテーマに加え、経済学や社会学といった学問的な視点からの研究も重要です。

こうした多面的なアプローチを可能にするのが、日本女子大学の持つ総合性です。私たちはこの総合力を活かし、子育てに関する研究や実践、地域との連携を促進する場を設けることで、より豊かな社会づくりに貢献できると考えています。

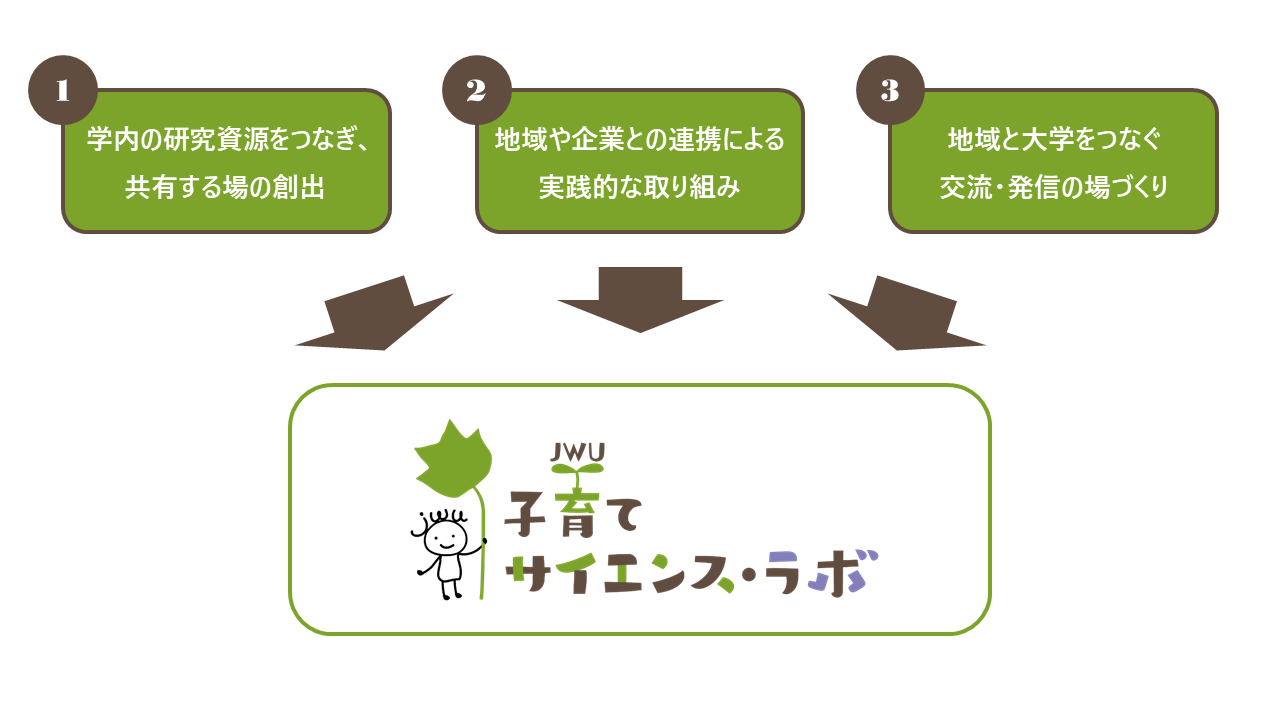

JWU子育てサイエンス・ラボの3つの目的

JWU子育てサイエンス・ラボには、次の3つの目的があります。

1. 学内の研究資源をつなぎ、共有する場の創出

第一の目的は、子育てに関する学内の研究者同士が交流し、研究資源を共有できる場をつくることです。大学の各学部が目白キャンパスに集結したことを機に、これまで個別に行われていた研究をつなげ、相互に刺激し合うことで、より質の高い研究や、本学の研究成果の発信強化へとつなげていきます。

2. 地域や企業との連携による実践的な取り組み

第二の目的は、地域社会や企業、さまざまな組織と連携し、子育ての仕組みや環境の向上を目指すことです。研究成果を社会の現場に還元し、実際の子育て支援につなげていくことを重視しています。

3. 地域と大学をつなぐ交流・発信の場づくり

第三の目的は、地域の方々との交流や情報発信の場を設けることです。子育ては日々の営みであり、悩みを抱える人や、よりよい子育てを目指したいと考える人々が、大学とつながり、学び合える場となることを目指します。