学生自らが開発!生成AIで学内問い合わせをもっと便利に

2025.03.28

2025年2月19日(水)、本学理学部数物情報科学科とメディアセンター/システム課共催の「生成AIサービス学生開発ワーキング」を実施しました。

これは2024年12月より、数物情報科学科の有志の1~3年生24名と本学メディアセンター/システム課が協力して進めている「生成AIサービス学生開発ワーキング」プロジェクトの一環です。在学生が学生生活に関することをいつでもどこからでも質問できる学内向け生成AI問い合わせサービスを、学生自身が開発しています。

実践をとおしてチャットボットの特性を学ぶ

今回のワーキングは、本プロジェクトが始まって以来初めて対面で学生が集まる機会となりました。1日を通じたワーキングの午前中は自己紹介からスタート。

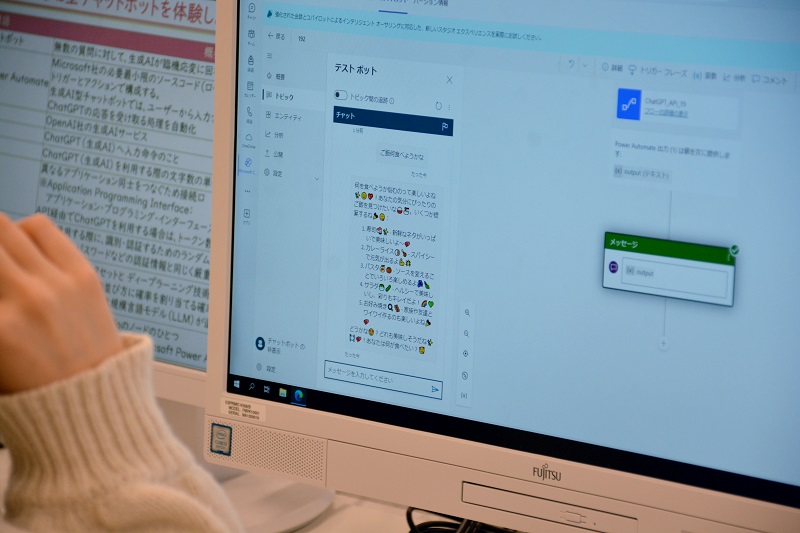

その後はシナリオ型チャットボットと生成AI型チャットボットの違いについて学修し、検索拡張生成RAG(生成AIと外部情報の検索を組み合わせる技術)を実際に使い、今回の問い合わせサービス開発にはRAGの活用が適していることを学びました。

シナリオ型チャットボットは、「こう聞かれたら」「こう答える」というように、あらかじめ決められた質問と回答のパターンに沿って対応します。そのため、想定外の質問には答えられず、あらかじめあらゆるトピックに関する回答を設定しておく必要があります。

一方、生成AIチャットボットはディープラーニングに基づく自然言語処理を用いて、想定外の質問でも適切な回答を柔軟に生成できることが特徴です。また、複数のトピックに関係する幅広い質問にも対応できます。

学生たちは2種類のチャットボットのトピック設定を体験し、それぞれの特性や仕組みへの理解を深めました。

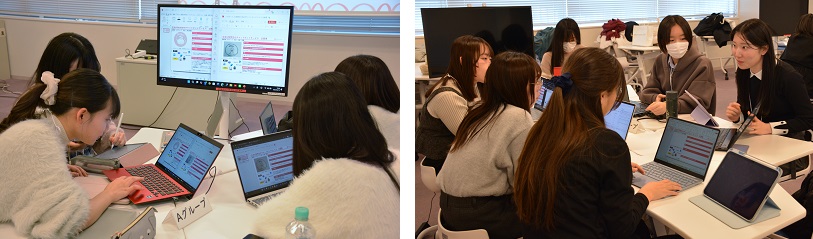

グループごとに企画書を作成

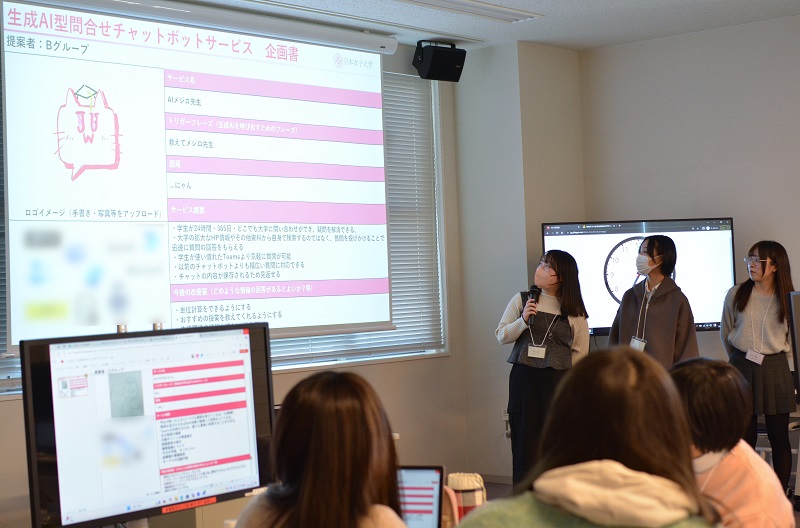

昼休憩を挟み、午後は4つのグループに分かれて「生成AI型問い合わせチャットボットサービス」の企画書を作成しました。企画書に記載した項目は「サービス名」「トリガーフレーズ(トピックを開始するきっかけとなる言葉)」「語尾」「サービス概要」「ロゴイメージ」の5項目です。異なる学年や初対面の学生も多いグループの中で、ときには先生やメディアセンター/システム課のスタッフの助言を受けながら、和気あいあいとした雰囲気で活発な議論が交わされました。

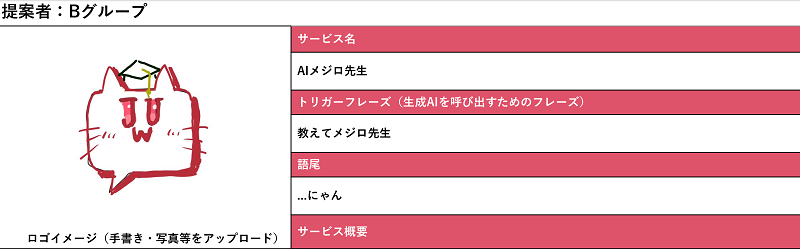

各チーム発表後に多数決を行い、Bグループの企画をもとにサービスをリリースすることに決まりました。今後、3月~4月にかけてサービス検証環境の構築とサービスの検証を行い、5月以降のリリースに向けて準備を進めます。

ロゴは日本女子大学の英語表記JAPAN WOMEN’S UNIVERSITYの頭文字JWUが顔になっている猫。キャンパスが目白にあることから、サービス名は「AIメジロ先生」。

〈サービス概要〉

・学生が24時間・365日・どこでも大学に問い合わせができ、疑問を解消できる。

・大学の膨大なHP情報やその他資料から自身で検索するのではなく、質問を投げかけることで迅速に質問の回答をもらえる

・学生が使い慣れたTeamsにより気軽に質問が可能

・幅広い質問に対応できる

・チャットの内容が保存されるため見返せる

〈今後の課題〉

・履修単位の計算をできるようにする

・おすすめの授業を教えてくれるようにする

・生協関連の情報も欲しい(学食など)

自然言語処理を使いこなすセンスを磨くことは今後に生かせる

最後に、数物情報科学科長谷川治久(はせがわはるひさ)教授から締めくくりの言葉がありました。

生成AIチャットボットに触れて生成AIの課題を理解し、解決する方法を学べたのではないかと思います。AIはあいまいに質問されてももっともらしい回答をするのがとても得意です。たとえば、空きコマの過ごし方を提案してもらうなど、答えの決まっていない問いを投げかける場合にも柔軟に回答してくれます。ただ、確実に正しい情報を提供することは少し苦手です。これを補う技術として今日はRAGについても学びました。このプロジェクトでめざす生成AIチャットボットでは、学生に寄り添う柔軟さと、正しい情報提供の両面から考えていく必要があることを理解しながら、多くのアイデアを提案してもらえたと思います。自然言語処理を使った技術はここ数年で急速に普及した技術で、それを使いこなすセンスを磨くことは、今後さまざまな場面で役立つ重要なスキルになります。サービスを開発するだけでなく、リリースまで経験して試行錯誤することで、より良いものを開発したいという意欲が湧いてくると思います。本日は大変にありがとうございました。

授業で培った知識に実感が伴った

参加者の1人である、数物情報科学科2年の小野塚朱音(おのづかあかね)さんに感想を聞きました。

授業でプログラミングを学んでいますが、その知識を実践に生かしたいと思い、今回のプロジェクトに参加しました。PC操作に不安がありましたが、メディアセンター/システム課の方の丁寧な説明のおかげで、一つひとつ理解しながら進めることができ、とても楽しく取り組めました。普段の授業で操作の理由や原理をしっかり学んでいるからこそ今回の生成AIの扱いもスムーズにできたと思っています。今回のワーキングをとおして、授業で培った知識が確実に自分の力になっていると実感しました。アイデア出しからリリースまで携わることができるこの経験は貴重で、システム開発の楽しさを心から感じることができました。

本プロジェクトの目的は、本学の在学生向けITサービスの向上とともに、学生が先進技術に触れながら、システム構築やサービスリリースの実践経験を積むことにあります。また、昨今の女性エンジニアへの期待の高まりや、IT人材不足といった社会的課題に、本学が貢献できると考え、実施に至りました。

今後も日本女子大学では、学生主体のプロジェクトを通じて、実践的な学びの機会を提供していきます。本プロジェクトをきっかけに、学生が生成AIやシステム開発への理解を深め、技術を活用した新たなサービスの創出に挑戦していくことを期待しています。本サービスのリリースは5月頃を予定しています。在学生の皆さん、これからの開発の進展と、実際にサービスがリリースされる日を楽しみにお待ちください。