盛岡市特産の黒豆「雁喰豆(がんくいまめ)」の消費拡大を目指す

2025.03.24

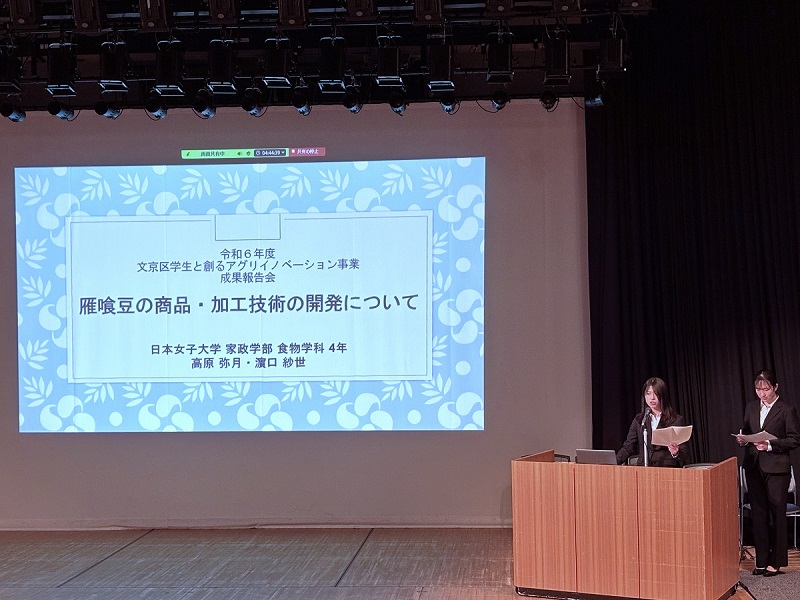

日本女子大学は、2024年8月に岩手県盛岡市と「連携・協力に関する包括協定」を締結しました。本学はその取り組みの一環として、「文京区学生と創るアグリイノベーション事業」に2024年度から参画しています。このたび、2024年度の調査・研究活動の成果を総括する「成果報告会」が2月21日(金)に盛岡市で開催され、家政学部食物学科食物学専攻4年の高原弥月(たかはらみづき)さん、管理栄養士専攻4年濵口紗世(はまぐちさよ)さんが研究成果を発表しました。

盛岡市の農業発展を目指す

「文京区学生と創るアグリイノベーション事業」

「文京区学生と創るアグリイノベーション事業」は、本学の目白キャンパスが立地する東京都文京区と岩手県盛岡市とが2019年2月に締結した友好都市提携を契機に、文京区内の大学と連携し、フィールドワーク等の調査・連携活動を通じた盛岡市の農業資源の掘り起こしと大学の知見を活かした農業の発展を目的とした産学官連携事業です。この事業は3年間を1クールとして実施されているもので、2クール目に入る2024年度から日本女子大学は参画しています。文京区からは本学の他に、跡見学園女子大学、拓殖大学、東京大学、東洋大学の4校が当事業に参加しています。

今回の「成果報告会」は、2024年9月に文京区にて開催された「中間報告会」に続き、今年度の調査・研究の成果を各大学から発表するものです。盛岡市の内舘市長をはじめ、岩手県、盛岡市の関係団体の皆さまや、地元盛岡市にお住まいの一般の方々も多数集まり、盛大に開催されました。

「雁喰豆の商品・加工技術の開発」の成果を発表

雁喰豆は盛岡市玉山地区に昔から根付く地大豆で、種皮に皺が入った扁平な形状の黒豆です。その特徴から黒平豆と呼ばれることもあります。

食物学科の藤井恵子(ふじいけいこ)教授による指導の下、地区の特産品としての雁喰豆の魅力を活かし、付加価値を生み出すための新たな加工品を開発することを目的として、高原さんは「圧力調理を用いた雁喰豆の調理特性」、濵口さんは「真空調理を用いた雁喰豆豆腐の開発」をテーマに研究にそれぞれ取り組み、その成果を発表しました。

玉山地区でのフィールドワークにおいては、生産者の方から雁喰豆の特徴について詳しい話を伺ったり、生産・加工の現場見学や選別作業を体験させていただいたりすることで、雁喰豆への理解を深めました。さまざまな項目の測定や官能評価を実施した結果、新たな加工法として高原さんは「圧力調理による、付加価値を付けた雁喰煮豆」、濵口さんは「真空調理による、新たな食感の雁喰豆豆腐」という成果にそれぞれたどり着きました。

発表後の質疑応答では、同じく成果発表に臨んだ他大学の学生たちから多くの質問が寄せられ、その一つひとつに丁寧に答えました。

【成果報告会に参加した学生のコメント】

自分が行ってきた研究を発表し、他大学の方々の研究を聞くことで、さまざまなアプローチの仕方があることを学ぶことができました。また、実際に現地に足を運び、現地の方のお話を伺うことで、より雁喰豆の知識を深めることができ、とても良い経験となりました。(高原弥月さん)

1年間の研究の成果を発表し、他大学の方や地元の方からさまざまな質問をいただいたことで新たな発見もありました。今年度の研究を通して得た成果をもとに商品化を進めていき、雁喰豆の消費拡大、地域振興に貢献していきたいです。(濵口紗世さん)

(※1)家政学部食物学科は、2025年4月から「食科学部」として新たにスタートします。これに伴い、「食物学科食物学専攻」を基にした「食科学科」と、「食物学科管理栄養士専攻」を基にした「栄養学科」が設置されます。科学的な視点を基に、食の未来を切り拓くための研究と学びを深めていきます。